苗族的治丧

1、浴身

道士主持取水法事(刘本松摄)

当老人病重垂危时,需安排其睡在火堂后侧的房间,以便侍候调理。

老人弥留之时,子女都要赶到床边,听取老人的遗嘱。接着,将老人从床上抬下,安置在床边预先铺好的木板或稻草上,或将蚊帐拆下,总之不让老人在蚊帐中落气。说是在帐中落气,死者的灵魂要数完帐眼才能钻出,这会让死者痛苦、受罪。

老人断气后,家人都围拢来痛哭,并在死者身旁烧落气钱纸,摆落气饭,插香,另由家中一男子拿鸟枪在门外朝天放3枪,或放地铳3响。邻居们听到哭声和枪声,知道老者已逝,于是纷纷赶来劝慰探望,协助办理丧事。

帮忙人中,一人赶紧外出摘取桃枝和菖蒲叶,以供为死者浴身之用。菖蒲叶要面朝流水方向,说是用它为亡人洗澡,亡人的灵魂才能回归故土。回后将菖蒲煮于水中,请亲属或生前好友为死者浴身。浴身时,对亡人喊道:“×××,为你洗澡。帮你洗得干干净净,去到阴间好和别人站得一样高,坐得一样齐,走得一样快;好认叔伯兄弟、姑娘姐妹……”其后是为死者穿寿衣、寿鞋。男包头帕;女梳头后包头帽,配木梳、银簪,上下一新,宛如在世装扮。穿寿衣宜单不宜双。若穿布制的寿鞋,需在鞋底上用墨点上“∴”的记号。寿衣需用香烧一个小眼,以示区别于活人的衣服。裤腰带需用青线或白线搓就,线的根数为死者的年龄数再加3—7根。

为亡人穿戴完毕,将亡人停放在堂中一块铺着垫单的大门板上,名“上柳床”,其头部需朝向火塘边侧的中柱,因为那里是苗家认定的祖先牌位,相当于汉族的神龛。

当天,请道士前来扎孝堂,紧接着行铺台、请师、取水、请佛、开路、度亡等法事。

2、入殓

亡人入棺后,棺木摆放时头部需朝向火塘边侧的中柱,因为那里是苗家认定的祖先牌位。待扎灵堂时,头部才掉向堂屋正中的神龛方位。(程明君摄)

苗族历来都把老人去世看成是一件头等重要的大事。老者一般在在生之时就做好了如意的棺材,以备后用。老者死亡的当天,帮忙人众便将棺材抬至中堂,顺着大门的方向置放在木凳之上。同时,请来苗巫1人,行“斗鬼农”法事。

“斗鬼农”,苗语,“驱鬼纳吉”之意。作法是苗巫手持镰刀,刀柄上系白布1条,在“韩哟”一声后喃喃作诵。死者的孝子头戴白帕、身穿白衣,腰系篾篓,左手执亡人的手,右手拿竹片由亡人的手心刮至指头,然后做放入篓中的动作,左右旋转,反复3次。此法事意在请亡人勿将亲属的生魂带走,将五谷杂粮留给子孙。

上述法事毕,开始入殓。此前,棺底铺一层薄薄的草木灰,四周铺满折成三角形的黄草纸,并用竹条镶紧,勿使移动。棺壁粘皮纸。用瓦作枕,瓦用单数,且瓦槽朝上。然后由亲属和友人小心翼翼地将亡者从柳床搬入棺中,头朝神龛,脚朝大门。此时,切忌使瓦接触亡者的耳朵,说是以免后代变成聋子。也可用钱纸作枕。继之在亡者口中放入少量朱砂和碎银,盖上寿被。棺下点“地府灯”又叫“长明灯”1盏。

入殓后暂不密闭棺盖,以便供亲友前来瞻仰。在出丧前一天,即开吊之日,待道士举行“开棺”仪式,让亲属们最后一次瞻仰亡者遗容后,方正式封棺,钉牢棺盖。

3、开吊

行跪拜礼(向民航摄)

亡者入殓后,灵前日夜香火灯烛不灭。停丧日期一般为单数,3早或5早,也有7早或9早,这需视丧家经济状况而定。在此期间,道士行请佛、启经、封斋、颂经、礼忏等法事,只能吃斋,不能吃荤,待行送经法事后方可吃荤。晚上,邻里亲朋都自动前来陪孝子守灵;帮忙人众则各司其职:有的忙于报客,有的忙于挖掘墓穴,有的忙于炊事,一切都在有条不紊地进行中。

到了送殡的前一天,行开吊之礼。当天,亲友纷纷前来吊唁。来客有亲疏之别,礼物亦有多寡之分:媳妇亲家,多用猪头、刀头肉及香、烛、纸、鞭炮、米、幛等作祭;女婿须上猪、羊作祭,即用猪1只、羊1只,请巫呼礼,哭祭于死者灵前,名叫“献牲”。古时,子、婿还需“各具牛只、纸扎旗伞一套,用鼓乐助奠于灵前,名曰‘上祭’。毕,杀牲,用火烧其毛,剖剥,留丧家肉一肘,其余概行割煮,率同助祭者食之,不遗片肉回家。此丧礼之异于汉俗也。”(《永绥厅志·风俗》,同治本)现纸扎旗伞之俗尚存,亲家女婿上祭已不用活猪生羊,而是已经宰杀的整猪整羊,致祭后破而煮熟,供诸宾客一同进餐。凡男性亲属前来吊唁,均需行跪拜礼;惟女客吊唁,可免行之,却是直入帏内,用好话安慰孝女,扶棺失声痛苦,长者劝后方休;其他远房亲属及各方宾朋,吊唁礼节大体相同,惟礼物较少,事事较为简略。

4、说火把

苗族呼其为“已烂达”。这是苗族葬俗活动中开吊之日举行的一项最古老的活动。

开吊当天的晚宴后,丧家在庭院里或楼门边燃起一堆旺火,火旁坐着舅方和丧家的主人及各自请来的礼郎(俗称“牙郎”),周围围满了前来观望的宾客。然后由双方礼郎采取一问一答的形式,讲述“火把”的根源。这是因为在出丧的那天早晨,需由舅亲手执火把在灵柩前引路,一直奔到坟场。而这一行为方式的内涵便构成了“说火把”的中心话题。双方的答辩并非即兴之言,而是在吟诵一部流传千古的《苗族丧葬礼词》。它由《别了凡间,要去濮娘家》、《打扮好了,要去濮娘家》、《砍树搭尸床》、《你们是谁卵生蛋孵》、《这样才来开亲》、《火把的根源》、《盘问死因》、《门外火塘如何了解》、《火把怎么给》等9章共1100多行言词组成,每句三、五、七言不等,多是对偶或对仗句式,近于骈体。

在《火把的根源》一章中,丧家礼郎问:“我们认你们是根蔸,我们认你们是舅亲。你们要唱火把的根蒂,它如何起源?你们要说清‘点火把’,它怎么产生?”舅方礼郎答道:“火把有源,火把有根。阿濮裹头断气被中,阿濮裹棍落气席枕(阿濮裹头、阿濮裹棍,传说中的一对苗族远祖)。天黑沉沉,地暗昏昏,停丧三载,搁尸三春,新魂找不到公婆住所,新魂走不到仡大(苗族祖先名)家门……这才要舅亲点起火把引路,这才要后辈点起火把前行。”此时,舅辈要索回一些嫁妆衣物,以作留念。甥方竭力安慰舅辈,说是“父亡有子,子在亲存,今后吃牛仍请舅辈来椎,有事仍请舅辈来断。”述毕,甥方孝子向舅行下跪礼,请舅辈进屋。此外,还需给舅亲开路白布1.2丈、每人白帕1条长5尺,猪、牛肉、酒各若干斤,舅方才乐意在送殡之时点火把引路。

5、打绕棺

打绕棺(向民航摄)

此堂法事于开吊的当晚举行,分为灵前开道、招亡安灵、请水、请圣、皈依、血盆挑灯、寻狱、答语、守狱、问语、十王赞灯、关灯、叹亡、度亡、散花、辞灵、送圣等科,以念唱为主,其中最为精彩的唱段有“梅花引”、“山山出翠”、“解结”、“挂金锁”等,均属道教乐曲。法场乐器有唢呐1支、小鼓1面、钹2付、木鱼1个、小锣和包包锣各1面。演唱多以独唱、领唱为主,伴以齐唱。在器乐的伴奏下,场面十分热烈、活跃。

打绕棺的主要法事科目是“寻狱”和“度亡”,意在解脱亡人冤孽,将其护送到西方极乐世界。行上述法事,道士执笏演唱于前,孝子挑灯恭随其后,围棺而行,十分庄严肃穆,催人泪下。其后是“散花”一科,此时道士呷包谷烧酒一口,面颊泛起一阵红晕,神采飞扬地抓起一旁篮中的纸花,向灵柩及周围散去,献与亡灵,献与喜花之神,祈求他们一路护送亡灵西去,旅途平安!

打绕棺最活跃的场面是“穿花”和“捉道士”。每至“穿花”时,鼓锣齐鸣,道士们绕着灵柩呈“S”形穿梭奔走,动作协调,紧张有序,其意在为亡灵充当“仪仗队”,以取悦于亡灵。“捉道士”是法事中最风趣横生的一幕。其表演方式是在紧锣密鼓中由孝子追逐道士,只见道士围着灵柩忽快忽慢地来回奔跑、躲闪,孝子则紧追不放。若道士被捉住,则表示孝子体魄健壮,亡者后继有望;若捉不住,则说明道士功夫好,法事必定圆满成功。

正是上述法事活动,将闹丧气氛推到狂热的地步,赢得了在场宾客的阵阵喝彩,使丧家获得了极大的精神慰藉。

6、唱孝歌

唱孝歌(向民航摄)

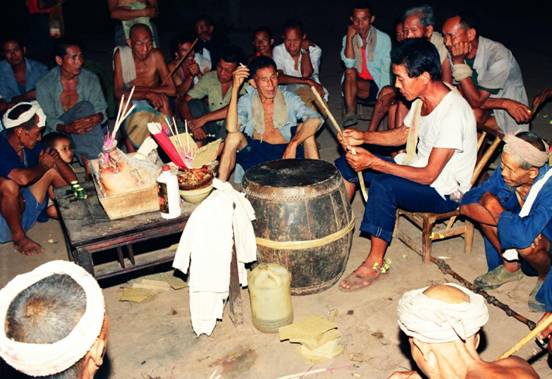

绕棺后,开始通宵达旦的唱孝歌活动。这一闹丧习俗在苗、汉交界地区尤其盛行。

唱孝歌,又名唱“老人歌”、“烟子歌”。参与者多是苗族民间的知名男女歌手。在丧场的火堂或庭院中当着众多的宾客,一唱就一发不可收拾。其间,有独唱,有对唱,或唱苗语古歌,或唱汉语山歌,形式不拘,自由活泼。

传统孝歌有《二十四孝歌》、《丧葬开缸歌》、《鼓槌由来歌》、《擂鼓歌》、《闹台歌》、《立营歌》、《送终歌》、《叹亡劝孝歌》、《十月怀胎歌》、《送鼓歌》、《撤坛歌》、《送神歌》等等。歌词内容一般包括以下几个方面:①歌手在进入正题前和结尾时所唱的谦虚歌;②进入正题后对前人行孝的赞美歌;③对祖先的赞颂和对后人的嘱托歌;④借题发挥,唱历史人物传说故事和文化娱乐歌。其中,尤以《叹亡劝孝歌》流传最广,感人肺腑。此歌首先赞美老人的业绩,然后述说天有不测风云,人有旦夕祸福,老人不幸染病身亡,于无可奈何之际,歌者抒发对生离死别的感叹。最后歌者话题一转,对丧家发出了语重心长的劝慰:

山中自有千年树,世上难逢百岁人。

钱若能买黄泉路,几多富贵变长生。

在生之日当尽孝,如今祭葬礼当行。

要请术士择吉日,龙脉藏身如藏金。

要请堪舆定山水,埋金埋玉留子孙。

从此孝家多兴旺,富贵荣华得太平。

总之,“老人歌”突出一个“孝”字,突出中华民族这一亘古不变的伦理风尚、传统美德。

日期:2012

关闭

关闭  打印

打印