土家族传统器乐之打溜子

土家族打溜子,土家语称之为

![]()

是深受土家人民喜爱、流传于湘西北的一种古老的土家族传统打击乐。无论是在婚嫁迎娶、建房上梁、逢年摆手、祝寿贺生等喜庆场合,还是在“舍巴日”等独特的民俗节庆当中,土家民众都将溜子打得轻盈灵动、妙趣横生。这种原生艺术形式至今在龙山、永顺、保靖和古丈四县的乡镇村寨仍有活态的遗存分布,并于2006年被列入国家级非物质文化遗产。透过其独特的艺术形态和久远的历史,土家先民远古木石敲击的原始余韵依稀可见,同时也生动地反映了土家人民和谐的自然社会观念以及勤劳朴实、乐观豁达的生存信念。在当今多元化和多样性的文化环境下,土家族打溜子成为包含了族群意识、族群认同、族群价值观念以及族群情感与性格特征等在内的土家族原生文化基因的集中观照之处。

(一)打溜子的历史

土家族有文献记载的历史可以追溯到距今三千多年前的商、周时期,而依据考古发现和相关学科的研究,土家族的渊源可以上溯到更为远古的氐羌文明。作为一种文化事象,土家族打溜子与土家民族相生相伴,就是说土家这个民族的历史有多长,打溜子的历史就有多久,其流传的历史应当与其族源历史是相互印证的,这也是符合逻辑的。由于土家族长期处于有民族语言而无民族文字的文化环境,故而土家族打溜子的历史具体有多久远已无从确切地考证。但是,作为土家族的传统打击乐,其产生和完备应当是土家族音乐艺术门类当中最早的。因为“在中外乐器发展史上,敲击乐器都是最早出现并率先完备定型的”。(.刘承华.中国音乐的人文阐释[M].上海:上海音乐出版社.2002.10.)因此,我们仍然可以从其艺术称谓的演变、乐器形制的演进和传承方式的演变触摸到其历史的痕迹。

1.艺术称谓的演变

在土家族地区流传着这样一句俗话,“土家三大乐:家伙、哭嫁、摆手歌”。众所周知,“哭嫁”这一习俗所折射出来的是婚俗文化和人类文明的演进。土家族女性在哭嫁时所唱的哭嫁歌则是土家族婚俗和族群历史的集中观照之处。而摆手歌则更被誉为研究土家族历史、文化、艺术、社会、心理等方面的史诗般的巨作。从这句俗语可以发现,“家伙”与“哭嫁”和“摆手歌”在土家人的心里的地位是同等重要的,进而言之,“家伙”与“哭嫁”和“摆手歌”作为土家民族文化艺术的精髓,对土家人民的情感和心理的浸润是由于历史的积淀而根深蒂固的。在土家族地区,老一辈的民间艺人都提出这样一个观点,即祖上传下来的对打溜子的称呼多为“家伙哈”“挤钹哈”,其中以“家伙哈”的称呼为多。加入唢呐之后则称为“五子家伙哈”。同时,对儿童而言,依据“家伙哈”的声响,又形象地拟声趣称为

![]()

这一点,通观土家文人所作的“竹枝词”即可见一斑。如清代土家文人彭勇行在竹枝词《里社》中写道:

“迎亲队伍过街坊,小儿争相爬上墙;叭叭隆隆花轿到,唢呐巧伴呆配当。”(.彭南均.溪州土家族文人竹枝词注解[M].北京:光明日报出版社.2008.4.)词中可见,旧时在土家族地区,每逢迎亲队伍过街走寨,一听到溜子和唢呐的声音,邻近孩童皆挥舞着小手随着乐手的节奏节拍模仿拍打,嘴里还附和着溜子音响模唱着“呆配当、呆配当”,欢呼雀跃,蹦跳相随,土家儿童对“家伙哈”的喜爱和活泼率真的天性尽显无遗。亦生动形象地再现了“且看淑女成佳妇,而今奇男已丈夫”3的和谐喜庆的土家婚俗盛况。

在新中国成立之后,土家人用借汉的方式将这种古老的打击乐称为

![]()

其中的“打”显然是借用的汉字,并且具有实际意义。但是,从祖祖辈辈流传下来的称呼和相关文献都未曾出现过“打溜子”的说法和记载,并且,从汉字“溜子”的字面上来看也构不成任何意义。因此,“liu【35】tsi【53】”当是旧时土家族母语对这一古老的打击乐当中庞大的音乐发展部分的称呼。因建国之初的少数民族音乐艺术研究尚未广泛运用国际音标注音记录,且研究者本人不知晓土家语,故而用汉字记音为“打溜子”是合乎当时的情理的,并且为众多的学者沿用至今。随着近年来土家族母语的严重濒危,学术界和更多的土家族人已逐渐接受“打溜子”的称呼,而对于“ta【53】liu【35】tsi【53】”则仅有极少数民间老艺人执着地坚守着这一母语的称呼。对于这一点,作为一名地道的土家人,一名土家族音乐艺术研究者,在为本民族传统音乐艺术走出深山为世人所认识和赞赏而感到欣慰的同时,亦有些许的怅惘掠过心头!

2.乐器形制的沿革

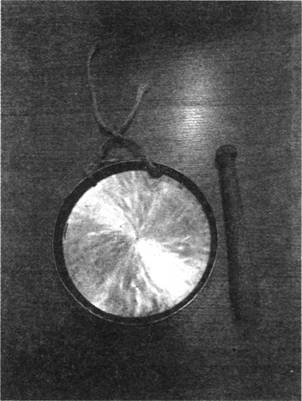

正是因为在乐器发展史上,敲击乐器是最早出现并完备的。因此,土家族溜子乐器的产生与定型也就必然遵循这一规律。并且其独特的以节奏的方式作为艺术呈现,与中外音乐史上“节奏作为音乐的要素之一,其出现与成熟总是先于旋律”(.刘承华中国音乐的人文阐释[M].上海:L海音乐出版社.2002.10.)的规律恰好相互印证。依据人类社会发展的规律和就地取材、得心应手的原则,加之土家先民最初栖身的远古甘青高原的生态环境,土家先民必然首先以木石作为普遍使用的工具和祭祀娱乐的道具.无论是在高山密林中的群体狩猎,还是在栖身之处的篝火娱乐,人们都会用木石敲击出强弱疏密的声响来释放内心的激动与热情。这种远古木石的交响逐渐在特殊的时候和特定的场合固定下来,成为土家族传统打击乐的初始形态。以往土家少儿在初学阶段也有以柚子壳或石块、瓦片代为练习之用,远古木石交响的遗韵依稀可见。随着土家族社会历史的发展,生产力的提高,人们的审美需要也随之丰富。尤其是商、周时代,青铜制器得到高度的发展和广泛应用,金属乐器的音色和音量都远非木石材质所能比拟。20世纪80年代考古出土的巴式柳叶形剑和青铜器具说明,土家族的先民古代巴人已经大量地使用青铜制器。这必然带动乐器形制的演进和变革,土家打溜子又有“呆配当”“当当哈”的称呼,即是土家儿童对铜制溜子乐器音响拟声的趣称。公元910年开始的土司制度,土家社会进入到“汉不入境,蛮不出峒”的八百余年的土司时期,包括“家伙哈”在内的民族艺术都进入一个相对稳定和封闭的自然传承状态。直至清雍正年间“改土归流”以后,剧烈的社会变革对土家族传统文化生态形成巨大的冲击,但即使如此,如今的土家族打溜子的乐器仍然是传统工艺的青铜和黄铜形制。打溜子由四件乐器即马锣、头钹、二钹、大锣组成。其中马锣为高音乐器,其锣面直径大约15~20厘米,厚约0.3厘米,锣边高度约2.5厘米,锣面平直光滑,发音清脆而响亮。(见下图)

马锣陈东·摄

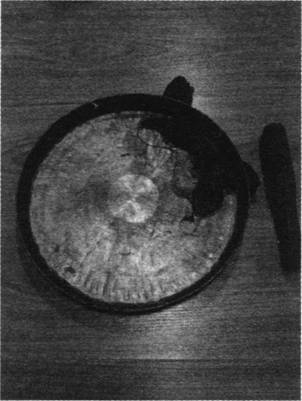

钹直径约23厘米,其中钹碗直径约8厘米,钹碗高约3厘米,钹厚约0.2~0.4厘米,钹边稍稍向外卷,但是越靠近钹碗越光滑平直,钹碗周边几乎可以完全闭合。(见下图)

钹陈东·摄

二钹与头钹形制几无二相,二者之所以被称为头钹和二钹完全是因为演奏的角色与先后而定,二者在溜子音乐当中属于中音乐器。

大锣锣面直径在35~50厘米之间,厚约0.3~0.5厘米,锣边高度约2.5厘米,锣面平整,发音浑厚低沉,洪亮热烈,在整个溜子音乐当中属于低音乐器。(见下图)

大锣陈东·摄

由此可知,土家族打溜子乐器特定的音乐、风格和韵味有其特定的历史内涵。其乐器本身演进的同时也成为土家族悠久的音乐历史的物化表现之一。因为,溜子乐器的音色特征和风格特征是由它独特的形制和与之相适应的演奏方法所决定的。但是,其“形制和技法最终又受到产生它的时代的精神氛围所直接制约”。(.刘承华.中国音乐的人文阐释[M].上海:上海音乐出版社.2002.10.)土家族特定的历史、文化意识、审美情趣还有民众的个性气质都对溜子乐器的音色提出了特定的要求,而实现这一要求的手段就是相应的乐器形制和演奏技法,正是基于这样的必然联系,才赋予了溜子乐器丰厚的内涵和独到的韵味。

3.传承与传播方式的变迁

在土家族长期以来有语言无文字的文化环境当中,作为国家级非物质文化遗产的打溜子艺术,口传身授成为其唯一的传承方式。并且在旧时的土家社会,这种传承又是以家族传承为主,传男不传女,传内不传外。因此,家庭和地域是土家族打溜子的风格流派形成和延续的主要因素。这种传承方式一直延续到新中国成立之初,即使是清雍正王朝强力推行的改土归流政策也不曾打磨掉这一固守了数千年的传承模式。其中,班社和流派是打溜子传播与传承过程当中两种重要的组织形式。土家族地区溜子传统的流派组织一般分为两种形式。其一是以姓氏组成流派或班社。如田家班、彭家班、向家班等;其二是以村寨为组织,如他壳峒班、那卜梯班、茶圆班、农车班、马蹄寨班等。流派有以坡脚联星村为代表的还原派,以靛房百型村为代表的连缀派和以农车茶园村为代表的创新派。以往在各个班社和流派之间存在着较激烈的竞争意识和行为,路上遇见往往会一决高下、分出胜负方才罢休。这也是打溜子自古以来稳定的纵向传承的重要原因。改革开放以后,随着行政区划的调整,交往和联系的加强,原有的班社和流派之间的界限被逐渐打破,不同家族、村寨的溜子队伍之间的交流与合作加强,跨界的老年溜子队、青年溜子队、少儿溜子队、专业团体溜子队、大中小学师生溜子队相继出现,其传承与传播的范围在不断拓展,风格流派亦层出不穷。在如今的土家山寨,仍然可以看到不少五六岁的孩童跟着长辈学习打溜子,没有乐器,即使是以石片、木板或柚子壳代替,也能学得兴味盎然,土家远古木石交响的遗韵依稀可见!这种古老的打击乐在土家人心里的积淀何其深厚!让这些世代深居山林的土家人民一代接一代地不断模拟自然的声响,与山川河流对话,和天地人神交流,在创造与发展中约定俗成,形成了当今让世人叹为观止的土家族打溜子艺术。

20世纪80年代以来,以田隆信先生为杰出代表的土家族民间艺术家积极致力于打溜子艺术的搜集、记录和整理工作,通过现场录音和汉字拟声的方式搜录了大量的溜子曲谱和录音资料。同时,打破单一的家族传承模式,在专业艺术院校和民族地方高校开展打溜子艺术的教学和艺术实践。培养了一批土家族音乐艺术的研究者、教育者和传承人。并且,随着国家“非遗”保护工作的推广和深入,在武陵山土家族地区的中小学的素质教育当中都融入了打溜子的学习和实践。创新的一批优秀的溜子曲目已经站在了国际的舞台上。所有的这些努力,再加上土家族传统节庆等喜庆场合当中的土家民间艺人的表演和比赛,都为土家族打溜子艺术在当今文明社会的传承和传播创造了积极的条件,同时,透过其传承和传播方式的变迁,我们依稀可以看到沉淀在岁月长河中的打溜子艺术的点滴历史印迹。

(二)溜子的曲牌与结构

1.曲牌类型

土家族打溜子传统曲牌题材丰富、种类繁多。由于土家族自古以来处于有语言而无文字的文化环境,溜子曲牌都是通过口手相传。据民间老艺人传言,历史上土家族打溜子的曲牌曾多达上千个。至今流传在龙山县坡脚、靛房、他砂、农车一带的传统溜子曲牌就有120多个,土家族艺术家、打溜子国家级非遗传承人田隆信先生所搜集的传统溜子曲牌有230多个,其中的70个已经作为“国家级非物质文化遗产项目集粹”“吉首大学音乐学国家级特色专业建设成果”“吉首大学十二五精品教材”,于2011年正式出版发行。这些传统曲牌都集中体现出标题音乐的特征,每一个曲牌都是对生产生活、自然山川、树木花朵、动物事项的形态、姿态、神态和意态的描绘。按照曲牌的题材及其功能,打溜子的传统曲牌大致可以分为咏梅出行、动物情趣、生活习俗、绘意庆贺、吉祥祝福五大类,并突出地表现为象声、拟神和绘意三大特征。

(1)咏梅出行类

此类溜子曲牌均以傲雪独放、清新高洁的梅花为题材和描绘对象,旨在赞扬梅花的顽强坚韧、不畏严寒的高贵品质和精神,也暗含了对当事人或是自身心境的赞赏和勉励,也主要用于营造婚嫁迎娶过程中的喜庆、热闹的氛围。主要曲牌有《小梅条》《大梅条》《小梅花》《大梅花》《一落梅》《二落梅》《三落梅》《小落梅》《闹梅》等。

(2)动物情趣类

此类溜子曲牌主要以描摹自然界各种兽禽虫鱼的声音或情态为主体发展而成。通过溜子乐器的不同组合、不同演奏方法、不同的音量音色来共同达到拟声和象形的目的。主要曲牌有《鲤鱼飙滩》《鲤鱼赛花》《狗吠》《大牛擦痒》《马过桥》《猛虎下山》《八哥洗澡》《画眉跳杠》《锦鸡拖尾》《野鸡拍翅》《燕拍翅》《半尾料子》《鸭子下田》《狮子滚绣球》《蜜蜂采花》等。此类曲牌十分生动形象,如“八哥洗澡”曲牌:

![]()

![]()

![]()

只用一句就把八哥洗澡时候上跳下蹿、拍打翅膀、水花飞溅的情景用溜子表现得惟妙惟肖、栩栩如生,这与标题音乐有异曲同工之妙。

(3)生活习俗类

此类溜子曲牌重在描摹土家人的日常生活的情态愿望。往往采用拟人叙事的手法,将土家人日常生活中的事物绘声绘色地反映出来,足以使土家人听出个中奥秒,引起情感共鸣。如《慢纺车》曲牌,描绘的就是土家老太太坐在火铺上,一边纺棉花,一边逗孙子,还一边拉家常,一幅闲不住的地家老婆婆的形象浮现在土家民众的脑海里,让人耳闻其声、如临其境,温暖亲切而又质朴真实。主要曲牌有《小纺车》《大纺车》《大弹棉花》《小弹棉花》《铁匠打铁》《花枕头》《夹沙糕》《羽令牌》《一岗风》《闹年关》等。

(4)绘意庆贺类

此类曲牌主要以土家民众美好的祝愿和期望为主题和创作动机。主要曲牌有《双喜头》《流星赶月》《幺二三三二幺》《四门进》《倒五棰》《坦坦拍拍》《抢拍拍》《光光铃》《大一字清》《小一字清》《尖不里》等。

(5)吉祥祝福类

此类曲牌以土家人对美好生活的向往和追求为主题和创作动机。如《野鹿衔花》《四季发财》《观音坐莲》《龙王下海》《凤点头》等曲牌,包含了土家民众对吉祥如意的寄托,对幸福美好的想往。这些曲牌往往节奏明快,形象逼真,多在喜庆场合与《一封书》《二五垛》《三落梅》《四门进》等曲牌组合运用,在配以《安庆》《黄莺儿》《大摆队》等唢呐曲牌,有吹有打、吹打相和,气氛热烈,一派喜气洋洋。

(6)创新曲牌

锦鸡出山是土家族艺术家、打溜子国家级传承人田隆信先生根据溜子音色丰富、节奏多变、表现力强的优点,结合自身毕生的打溜子艺术实践,从表现自然美的艺术视角出发,于1983年创作的溜子创新曲牌。他紧紧抓住锦鸡善良好动的性格、戏水逗趣的生活习惯,设计了《山间春色》《结对出山》《溪涧戏游》《众御顽敌》《凯旋归来》五个情节。田隆信先生在创作时,用几件简单的乐器表现“山间春色”是很困难的,他就用在表演中加上演奏者丰富的表情和动作的方法来弥补乐器演奏的不足。

2.曲牌结构

土家族打溜子的曲牌总体上由“头子”和“溜子”两大部分组成,其中“头子”和“溜子”的称呼在土家民间已经是约定俗成的,其具体含义已无从考证。“头子”部分结构和形态非常丰富,主要用于描写场景、情态等,是溜子音乐艺术形象的主题所在。如《八哥洗澡》(头子):

![]()

其中“呆”为小锣,“当”为大锣,“配”是二钹亮击,“七”和“卜”分别为头钹和二钹闷击。《八哥洗澡》曲牌的头子只有一句,共11拍,就把八哥洗澡时候钻入水中、跳到岸上、抖动翅膀、水花四溅的情景用溜子音乐表现得栩栩如生。而“溜子”部分即音乐的发展部分,各地的结构又不尽相同。如龙山县靛房、他砂乡的溜子曲牌分为“头子”“溜子”和“尾声”三部分,并且在其“溜子”部分又分为“八番溜子”“九番溜子”;农车乡的溜子结构又分为“双起头”“长溜子”“短溜子”“双鸡头”“锦鸡拖尾”等乐段;坡脚乡的溜子部分则分为“新溜子”“老溜子”“半溜子”,其中各自的乐段结构又不尽相同。这种地域性的差异是造成土家族打溜子结构上和而不同的特征的重要原因之一。其中还有一个名为“长番”的乐段,起到承上启下的连接作用,主要用在“头子”和“溜子”之间,“溜子”部分的上、下乐段之间以及“溜子”与“尾子”之间。有些类似于奏鸣曲式连接部的作用,结构稳定不变。如《长番》:

在溜子部分结束时还会紧接一个名为“尾子”的类似音乐尾声的乐句或乐段。最终形成较为固定的“头子、长番、溜子、尾子”的四部分主体结构,这一结构体现出了固有的“呈示、连接、发展、再现、尾声”的音乐发展思维模式。只是在发展到高潮部分后鲜见“头子”的再现而是常常用俗称“牛咬尾”的方式接入“尾子”直至音乐的结束。如农车乡马蹄村溜子谱《狗子哐》:

传统念谱

![]()

实际演奏

![]()

传统念谱

![]()

实际演奏

![]()

(接尾子)

谱例所显示的四小节演奏片段结束在大锣的单击“当”的位置,同时,在演奏时将大锣单击的这一位置作为尾子部分的起拍。使得音乐在大锣的重拍单击“当”的引领下直接进入到全曲的尾子部分,直奔音乐的结束。

3.节奏与节拍

在乐器发展史上,敲击乐器是最早出现并完备的,而节奏与节拍又是呈现其艺术美的核心因素。那么,土家族溜子乐器的产生与定型也就必然遵循这一规律。并且,其独特的以节奏的方式作为艺术呈现,与中外音乐史上“节奏作为音乐的要素之一,其出现与成熟总是先于旋律”(.刘承华.中国音乐的人文阐释[M].上海:上海音乐出版社.2002.10:137-138.)的规律恰好相互印证。就目前所采集到的200多个土家族打溜子传统曲牌来看,没有一个完全是单一节拍的曲牌,都是突出体现出混合节拍的特征。并且往往都是“1/4、2/4、3/4、4/4”这几种节拍的不同组合。无论是口头民间传承的传统念谱,还是实际演奏谱,都是以上几种节拍组合成的不同的混合节拍。虽然每一个曲牌的传统念谱和实际演奏谱二者的混合节拍在形式上不一样,但是二者存在着紧密的内在联系。具体到每个声部的每一件乐器,其节奏节拍的特性又不尽相同。作为高音乐器的小锣,基本上属于节拍乐器,在演奏中主要起到稳定节拍和速度的作用;作为中音乐器的头钹和二钹则在小锣的引领下,在节拍强弱、节奏音点、节奏组合和音色对比上灵动多变;而作为低音乐器的大锣则显得相对自由一些,在节奏节拍重音或强弱拍位上经常变化。并且,这样的变化往往体现在上、下乐句之间,以构成变化重复的句式结构。尽管四件乐器在演奏时在节奏节拍上各具特性,但是它们共同营造的音响和语气化的节奏型却是均匀紧凑、音点繁密、音色丰富而又动静相宜。土家人将其打溜子的节奏节拍特点形象地归纳为“头钹二钹对面讲话,大锣故意中间打岔,只有小锣稳扎稳打,引导大家不出偏差”。

乐,感于外而成于心。土家族打溜子之所以会以这样的节奏节拍特征作为其独特艺术性的呈现手法,是与其艺术思维特性和母语表达的方式有着深刻的内在关联的。通感是土家人在描摹事物的情态时最典型的审美特性,这种“听声类形”的艺术思维特性再结合土家语表达时的语音语调、语速节奏,以及动宾倒置的习惯语法,我们再回过头去仔细审视和聆听溜子的演奏,便可以真切地领会溜子音乐语气化的节奏型、混合节拍、强弱变化和重音安排的规律,清晰地感受到溜子音乐所描摹的轻盈灵动、生动鲜活的艺术形象,更能因此而获得内心的释然、愉悦和满足。

(三)溜子乐器的演奏技法

土家族打溜子的传统演奏技法为亮击、闭击、侧击、挤钹、磕边,著名的土家族民间艺术家田隆信先生在传统演奏技法的基础上创新了擦钹、揉钹、飞钹、滚边几种演奏技法,这些技法的具体演奏方法阐述如下:

1.钹的击奏技法

钹的传统击奏技法为亮钹、闷钹和边钹。亮钹又称散钹,两钹相击,手指不接触钹面,以使两钹碰击的声音充分发出,其特点是钹音清亮悠长,在传统念谱中头钹亮击念“的”,二钹亮击念“配”或“拍”。其中,头钹一般处于强拍或强位,二钹在强拍亮击时念“拍”,在弱拍或弱位时念“配”。闷钹又称闭钹,两钹以错开二指的幅度相击时手指压住钹面,发出“卜卜”的声音,短促而明快,有如人合手击掌所发出的清脆有弹性的声音。传统念谱中头钹在强拍或强位闷击念“七”,二钹在弱拍或弱位闷击念“卜”。边钹民间俗称“磕边”“砍碗”。一般是左手持钹时钹碗朝向,与右手钹边相对,右手持钹以钹边扣击左手钹碗,发出短促、有弹性、清脆响亮的声音。传统念谱中头钹在强拍或强位念“丁”“提”,二钹在弱拍或弱位念“可”“台”。

2.小锣的击奏技法

马锣即小锣,与其他地区不同的是,多数时候小锣敲击的是锣碗而非锣面,仅以“邀锣”时为取得特定的音响和表演效果而采取敲击锣面的方式。左手持锣,并以拇指穿过锣绳挑住小锣,右手以拇指和食指稳定地捏住锣槌,并以其余手指自然回握住槌槟,敲击时手腕灵活有弹性,指腕结合并视演奏的力度需要辅以小臂起落。敲击方法分为三种:亮击,以槌击锣碗中心,左手拇指挑住小锣,其余手指均不接触锣面,发出清脆绵长的声音;闷击,以锣槌敲击锣碗之后,左手手掌迅速贴住锣面,以消除瞬间敲击所产生的泛音;逼击,以锣槌敲击锣碗之后,左手手指和右手手掌迅速贴住锣面,以使锣音短促而急迫。以上三种敲击方法在民间传统念谱中均记为“呆”。

3.大锣的击奏技法

大锣的击奏方法分为敞锣、闷锣和逼锣三种。因大锣较重,往往以左手提住锣绳,右手一般以大拇指、虎口和食指拿住锣槌,敲击时以臂腕结合瞬间敲击锣面中心。也有在节奏较自由的散板如“邀锣”时以手握槌柄敲击锣面中心。敞锣:以锣槌敲击锣面中心之后,双手均不接触锣面,任锣音传开。依据力度的控制又分为轻敞锣和重敞锣两种;逼锣:以锣槌敲击锣面中心之后立即用右手中指、无名指和五指紧贴锣面,以使锣音响而不扬,点数清晰;闷锣:以锣槌敲击锣面中心之后立即用右手中指、无名指、五指和手掌紧贴锣面,使锣音闷住,仅有音头而无长鸣。此击法与逼锣相似,但是音量更大、力度更强。以上三种敲击方法在传统念谱中均记为“当”。

依靠口手相传留存至今的土家族打溜子,其传统念谱的结构是约定俗成并且非常严谨的。乐汇与乐汇之间、乐句与乐句之间、乐段与乐段之间呈现出重复或对比的特性。即使是对比性质的上、下两部分,其内部又呈现出各自的上、下两句或两个片段的重复状态。打溜子除了以上基本技巧的训练方法和技术要领之外,在实际演奏作品的时候又有其自身特定的要求,这主要体现在溜子的口头传承过程中的民间传统念谱打法和在实际演奏中的演奏曲谱打法之间的联系和变化之上。传统的念谱打法在乐句的断句与结构、口念与手打、节奏节拍、强弱规律等方面都相对比较规整、清晰,念谱与演奏都是完全相吻合的。但是土家族民间很多的乐手在演奏传统念谱的时候往往会依据个人经验技巧、演奏场合、性情趣味等对传统念谱加以即兴的变化和发展,多体现在乐汇、乐句、乐段的衔接与组合,以及乐曲的即兴发挥和加花变奏方面,呈现出相应的与传统念谱既有联系又有区别的演奏方式和音响色彩。久而久之,这些变化和发展又形成了新的传统念谱和打法。这是打溜子在民间得以不断发展、传播与传承的最核心的因素。其变化发展的演奏方法参看以下四个条目。

如:传统念谱

![]()

实际演奏

![]()

4.乐汇换音技巧

乐汇换音技巧是土家族打溜子传统念谱在实际演奏过程当中常用的一种技术。它往往将传统念谱中前一种演奏结构与方式的最后一拍即大锣单击,用二钹在大锣单击的后半拍以亮击的方式填充。由此造成在接下来的演奏当中,无论是乐汇或乐句的结构、节拍的组合、重音的呈现、音响音色以及情致形态方面较之传统念谱都表现出独到的特色与新意。我们以农车乡茶园村的溜子曲谱《画眉跳杆》(部分)为例即可见一斑。谱例1:

传统念谱

![]()

实际演奏

![]()

![]()

传统念谱

![]()

![]()

实际演奏

![]()

![]()

传统念谱

![]()

……

实际演奏

![]()

……

这首《画眉跳杆》的传统念谱的结构是各位四小节的上下两句构成,且各自又分别是采取重复方式

![]()

呈现的两个乐汇构成的乐句。结构工整严谨,分句清晰。但在实际演奏时,往往将上句结束音即大锣的单击“当”用大锣的单击加上二钹的亮击“配”在后半拍的填充替换掉,同时,将二钹的亮击“配”在后半拍加以重音强化。由此造成实际演奏的音响效果具有“牛咬尾”的特点。并且在乐汇中的节奏型也由

![]()

![]()

转换成

![]()

的组合方式。节拍也由1/4与2/4的混合拍转换成3/4的单拍子结构。同时,重音的呈现、音响音色以及情致形态方面也都表现出独到的特色与新意,使得音乐更加活泼、跳跃而富于动感。

在这里值得注意的是,在实际演奏的时候无论采取怎样的变化手段,有一点是不变的。即变化了的前后两部分的总篇幅(总拍数)与传统念谱是一致的,没有发生增减的变化,并且在换音之外的其他拍位的节奏型也没有变化。这正是二者之间内在的联系之处,或许更是土家族打溜子传统念谱经历了千百年依靠口手相传,至今仍然保持着古拙质朴的艺术特色的重要原因,抑或是土家族打溜子所承载的土家原始文化基因在岁月的涤荡中得以存留至今的根源之所在。

5.乐句变奏技巧

“变奏”手法是民间音乐创作和表演中最常见的手法,是民间演奏家或歌唱家在演奏或演唱时对原材料进行即兴发展的重要手段。“变奏”手法也同样是土家族打溜子传统念谱在实际演奏时发展变化的重要手段。但是,土家族打溜子的乐句变奏技巧突出表现为“严格变奏”类型。在实际演奏当中对传统念谱的乐句进行变奏时,主要体现在节奏型、音点疏密的变化以及二钹在加密变奏时的演奏方式的变化。保留了传统念谱当中的主题材料和轮廓,原有的结构没有被破坏或是改变,节拍数、小节数以及乐句的结构均保留了原有的形态。我们以靛房镇百型村的溜子曲谱《八番溜子》(部分)为例即可见一斑。如谱例2:

日期:2016

关闭

关闭  打印

打印