兰(蘭)干细布

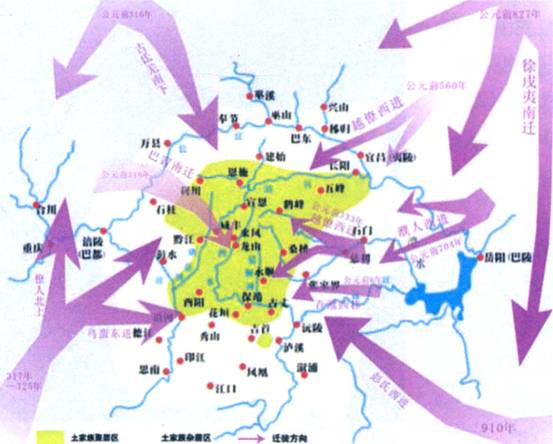

(图2-5 武陵山区及周边历史民族大迁徙示意图)

两晋南北朝是我国民族大迁徙,大融合的时期。賨人的另一支与濮融合的僚结合乌蛮而形成为僚族(彭秀枢:《土家族源新议》,湘西州民委编《土家族历史讨论会论文集》,1983年,第18页。),僚族进入“五溪”后,又融合于酉水流域的土家先民之中,出现了历史上有名的“兰干细布”。《华阳国志》卷四中称:作为赋税进贡的賨布就是后来的“兰(蘭)干细布”。对于兰(蘭)干细布《后汉书·南蛮西南夷传》是这样描述的:“兰(蘭)干细布,织成文如绫锦”,显然颇有几分“斑罽”的影子。始编于清乾嘉年间而丰富于现代的巨著《故训汇纂》中对“兰干”的词注是这样的:“‘兰干’獠言紵”。

獠(僚)族属的解释历史上有多达十余种(谢心宁:《从湘西酉水流域崖墓的族属看土家族源》,湘西州民委编《土家族历史讨论会论文集》,1983年,第271页。),但僚在史籍上正式出现则是在魏晋。陈寿《益都耆旧传》云:“平南事讫,![]() 牱、兴古僚种复反。”张华《博物志》称:“荆州及南界至蜀,诸民约僚子。”湘西古属荆州南界,也是

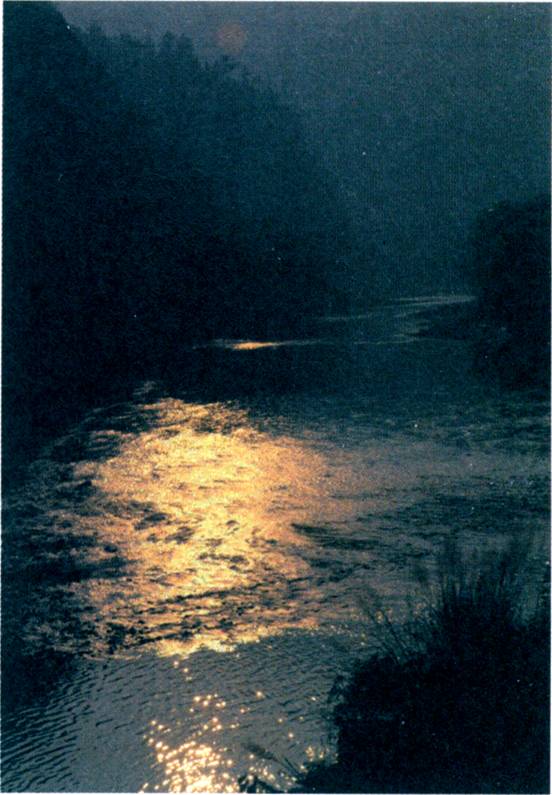

牱、兴古僚种复反。”张华《博物志》称:“荆州及南界至蜀,诸民约僚子。”湘西古属荆州南界,也是![]() 牱之东邻,这里有僚是肯定的。《宋史·蛮夷传》记:“元宝二年(1039年),辰州佶僚三千余人款附,《永顺县志》注‘(仁宗)二年,下溪州(今永顺)刺史彭仁羲击辰州佶僚有其地,自号如意。’”同时,从晋至唐宋,僚人不断归化,逐步同化于汉族和其他民族之中,其中,包括酉水流域的土家族先民。潘光旦教授曾认为“土家也不是僚”,这只是说“僚”不是构成土家族的主流,但不否认土家族系中有“僚”的成分。土家族是一个古代多部族的民族融合体。因此,只有弄清了“僚”,才能正确地理解整个湘西及其“五溪”地区的织锦发展渊源,包括土家锦(西兰卡普)、湘西“仡佬”苗锦(牛肚被面)及其相互的关系。图2-6所示为酉水,酉水古称“酉溪”,流经鄂、渝、湘三省边区,酉水流域是土家族文化的中心,酉水被誉为土家族的“母亲河”。

牱之东邻,这里有僚是肯定的。《宋史·蛮夷传》记:“元宝二年(1039年),辰州佶僚三千余人款附,《永顺县志》注‘(仁宗)二年,下溪州(今永顺)刺史彭仁羲击辰州佶僚有其地,自号如意。’”同时,从晋至唐宋,僚人不断归化,逐步同化于汉族和其他民族之中,其中,包括酉水流域的土家族先民。潘光旦教授曾认为“土家也不是僚”,这只是说“僚”不是构成土家族的主流,但不否认土家族系中有“僚”的成分。土家族是一个古代多部族的民族融合体。因此,只有弄清了“僚”,才能正确地理解整个湘西及其“五溪”地区的织锦发展渊源,包括土家锦(西兰卡普)、湘西“仡佬”苗锦(牛肚被面)及其相互的关系。图2-6所示为酉水,酉水古称“酉溪”,流经鄂、渝、湘三省边区,酉水流域是土家族文化的中心,酉水被誉为土家族的“母亲河”。

(图2-6 酉水)

獠(僚)为西南夷名,柳宗元《安南都护张公墓志铭并序》中有“去之则夷獠复乱”的记载。《资治通鉴·晋纪十九》有“蜀土先无獠”之说。可见獠当时是在与古代蜀不远的周边地域,即今四川渝州的綦江、南川一带,而这一带地区正是当时板楣蛮活动的地区。在古代由于历史的种种原因,一般都习惯将板楯蛮(賨人)与獠混为一谈,《宋史·蛮夷四》说:“渝州蛮者,古板楯七姓蛮,唐南平獠也。”《舆地纪胜》卷一百八十“南平军”项所引熊本《建(南平)军奏》中也有这样的记载:“夷人即古巴郡板楣七蛮,南獠之故也。”而较准确的对獠的注释是《集韻·巧韵》:獠是“戎夷别名”,认为獠即是戎。而直接将戎(獠)与板楣蛮(賨人)联系起来的是《广韵》,记有“賨,戎税也”,认为戎(獠)也将其税赋称为“賨”,那么,板楣蛮与戎(獠)的共性就不言而喻了。《元和郡县志》卷三十一又对“戎”的居住地作了具体指定:“辰州(今沅陵),蛮戎所居也。”而辰州所属地域正是沅水、酉水流域,即现代的湘西北一带,而这一带又正是古代板楣蛮的最后落脚点。除盘瓠三苗外,这里主要居住的是土家族。从众多的史料及湘西土家族有名大家族的“家谱”记载可知,湘西北许多土家人都是从辰州迁移出去的。但直接将巴与戎联系起来的是《荀子·强国》中的记载:“秦西有巴戎”,戎后来也成为了巴的一个部分。其实宋以后,僚从原活动于古代巴人后裔的周围而相继深入湘西北五溪地区。南宋叶钱序在《溪蛮丛笑》记有:“五溪之蛮,皆盘瓠种也。聚落区分,名亦随异。源其故壤,环四封而居者,今有五:曰苗、曰![]() 、曰僚、曰僮、曰仡佬。”之后,此区域施州、溪州、澧州等土家族居住区内的地方史志中又具体称僚为“蛮(夷)僚”。《太平寰宇记》卷一百二十说:黔州“杂居溪洞,多是蛮僚”,“此县民并是夷僚”。在这里,“蛮”或“夷”当然指的是巴人(包括板楯蛮賨人)的后裔,正说明巴与僚长期杂居,亲密无间,一部分僚人已逐渐融于土家族先民之中。所以,从某种意义上讲,历史上的賨-獠-戎-巴是相互关联的。

、曰僚、曰僮、曰仡佬。”之后,此区域施州、溪州、澧州等土家族居住区内的地方史志中又具体称僚为“蛮(夷)僚”。《太平寰宇记》卷一百二十说:黔州“杂居溪洞,多是蛮僚”,“此县民并是夷僚”。在这里,“蛮”或“夷”当然指的是巴人(包括板楯蛮賨人)的后裔,正说明巴与僚长期杂居,亲密无间,一部分僚人已逐渐融于土家族先民之中。所以,从某种意义上讲,历史上的賨-獠-戎-巴是相互关联的。

图2-7所示为沅、酉水河流域的古僚人悬棺。

(图2-7 五溪悬棺)

当然,史籍上将賨与獠、戎当成一个“部族”是历史的局限,也是欠严谨的。它们三者的确有联系,而且獠、戎中的一部分后来融入巴(广义)和賨是事实。然而,是板楣蛮賨人为主体构成了南北朝始见于历史的“僚(獠)族”,所以,有的历史文献才直接称板楣蛮为僚(獠)。僚人最善于“绩织细布”,即著名的“僚布”。(刘美崧:《试溯湘西土家族的族源》,湘西州民委编《土家族历史讨论会论文篇》,1983年,第225~228页。)僚布与賨布一样都是以麻类纤维为其原料而织成的,属同类织物。其实,“僚布”及“兰干细布”只是相对当时一般粗糙的其他织物而言较“细”。从现贵州安顺一带僚人后裔所织的“僚布”来看,其结构粗细与西兰卡普基本相同。僚在土家族先民中的融合带来了相对先进的织造技术,促进了酉水流域賨布的发展。同时也是由于“賨人”的构成及所属发生了变化,“賨布”的名称也随之变化,也叫作“兰干细布”。也就是说,湘西北的賨布与兰干细布基本是一回事,只是两者在不同的时候、不同的人群中的不同叫法而已。

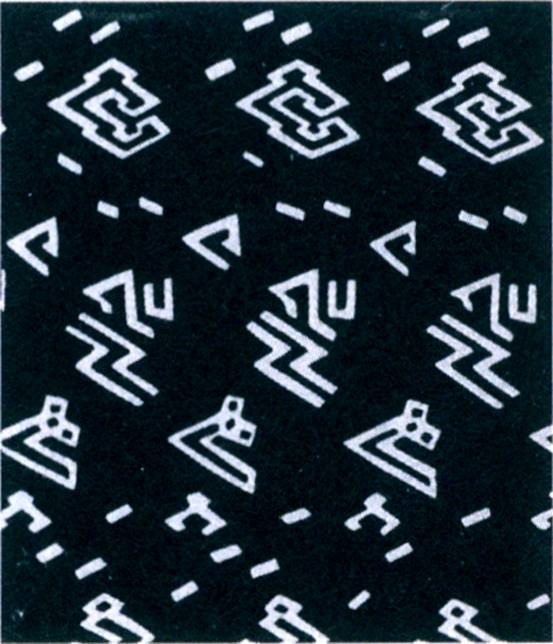

(图2-8 卡它兰干)

“兰干”在湘西北土家族先民中即“纻”(紵),是一种苎麻类织物。同时,朱辅的《溪蛮丛笑》亦认为:“兰(蘭)干,僚言![]() 巾。有绩织白

巾。有绩织白![]() 麻,以旬月而成。”这就是说用苎麻搓捻成线而织布,要十天半月才能成,比一般的“布”要复杂,可见“兰干细布”是以苎麻织成的布了。但是这种“兰干细布”又与普通的“麻布”有所不同:“……布与

麻,以旬月而成。”这就是说用苎麻搓捻成线而织布,要十天半月才能成,比一般的“布”要复杂,可见“兰干细布”是以苎麻织成的布了。但是这种“兰干细布”又与普通的“麻布”有所不同:“……布与![]() 布殊。亦染成五色,织为斑布”,有“纹样”。按一般原理,普通的原布是纤维的本色,色布是织好之后再进行漂染上色,而这里的兰干细布却是将染成五色的线再织成的布,所以这种“布”所呈现出的“斑”花“文如绫锦”。在当时,绫锦通常是指以丝织成的花色织物,而兰干细布是麻制品,但纹样五色,漂亮可与绫锦相比。

布殊。亦染成五色,织为斑布”,有“纹样”。按一般原理,普通的原布是纤维的本色,色布是织好之后再进行漂染上色,而这里的兰干细布却是将染成五色的线再织成的布,所以这种“布”所呈现出的“斑”花“文如绫锦”。在当时,绫锦通常是指以丝织成的花色织物,而兰干细布是麻制品,但纹样五色,漂亮可与绫锦相比。

“兰干”如今仍然是现湘西北地方方言中的一个词汇,作为音译之词,本应作“栏干”,意为纵横交错“条状结构的图纹”。因此,“兰干细布”又理解为一种带有条状或网状纹饰的麻布,这与至今湘西五溪地区民间织造的那种称为“格皂布”或“干干(幹幹)布”的家织土布很相似。直到现代,土家人仍把织绣出来的条状图纹叫做“兰干”或“梅条”。更值得注意的是,传统的西兰卡普都有中间主体图纹和两端“档头”的附属部分,而“档头”一直都保持着普通简单的“平纹”组织结构,这两端的“档头”名称仍然被称为“兰干”或“卡它”(图2-8)。从现知的西兰卡普上百余种传统图纹中,全部都是直线造型,几乎没有曲线存在,一直保留着类似“兰干”造型的风格特点。

在自然生态上,秦汉时期的西南诸少数民族地区,基本上处于一种半原始状态的生产方式之中,绝大部分地区还以渔猎和刀耕火种为主,织造水平很低。这与中原、荆楚、川蜀地区相比还十分落后,几乎属“荒蛮”之地。因此,历史上能与中原等先进地区织造相提并论,并作为赋税贡品的织物只有土家族先民的“賨布”,也就是后来的“兰干细布”。所以不论是从语言的角度考察,还是从民俗方面印证,“兰干细布”与当今的土家织锦的内在联系是肯定的,“兰干细布”已经具备了初级“锦”的雏形。正因为如此,清同治《永顺府志》和民国1939年版《龙山县志》都一致认为:“汉传载兰干,兰干,獠言![]() ……按:布即苗(土家)锦。绩五色线为之,文彩斑斓可观,俗用以为被或作巾,故又称峒巾。”“兰干细布”被看作是近代土花铺盖的前身,是有一定根据的。

……按:布即苗(土家)锦。绩五色线为之,文彩斑斓可观,俗用以为被或作巾,故又称峒巾。”“兰干细布”被看作是近代土花铺盖的前身,是有一定根据的。

在賨布、兰干细布向“锦”的进化过程中,武陵山区周边文化的相互影响和借鉴是不可忽视的。特别是酉水流域,历史上就有“楚南”之称。从2002年湘西北腹地里耶考古出土的三万六千枚“秦简”中可以见到,书写的文字几乎没有秦统一中国后颁布的“小篆”体,而基本上都是被书学界称为楚文化遗留的“楚简体”。表现在西兰卡普中有一种叫做“仆毕”的图纹形象,土家语为“小龙花”,跟长沙左家塘战国楚墓出土的褐地矩纹锦对照,可见两者都由散点连续的几何构成,并与龙山文化造型特点风格如出一辙。时隔两千多年,两种织物还如此相似,可见他们走得还不太遥远(汪为义,田顺心,田大年:《湖南民间美术大全·民间织锦》,湖南美术出版社,1994年,第29~38页。)(图2-9、图2-10)。

(图2-9 “仆毕”小龙花)

(图2-10 战国楚墓“褐地矩纹锦”)

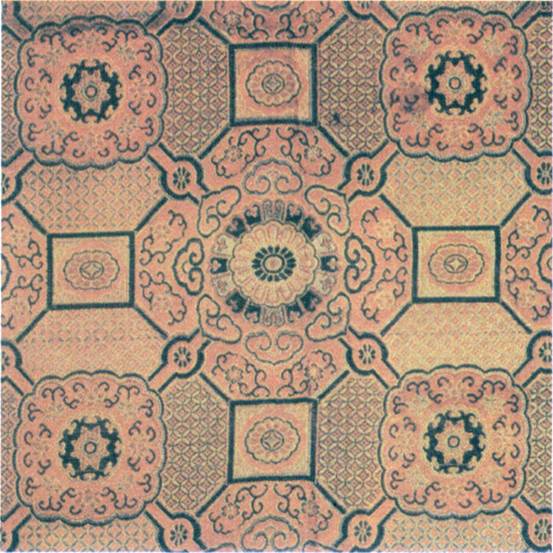

据史书记载,三国时的蜀昭烈帝章武元年至二年(221-222),分酉阳县置黚阳县(今湘西龙山),县治在今酉水北岸龙山境地。昭烈帝刘备遣侍中马良携带金银、织锦(蜀锦)(图2-11),到武陵笼络五溪诸族,并授官封爵。(《湘西州志》,湖南人民出版社,1999年,第18页。)当时汉代蜀郡的蚕桑已名列全国第二,东汉时已享誉中华。三国时期(223)诸葛亮入南平乱,不断“移民实边”,制定了“南中政策”。把农业、桑蚕、织锦及其织造技术传到西南诸少数民族地区。清《遵义县志》中就载有“用木棉染成五色织之,质粗有文彩。俗传武侯征铜仁蛮不下时,蛮儿女患痘,多有殇者求之,教织此锦,为卧具生活,故至今名曰武侯锦。”(参见宋金良《苗锦艺术》。)这种武侯锦即现代的贵州苗锦,同样黎平的侗锦亦被称之为“诸葛侗锦”。所以,蜀锦对西南诸少数民族织造的影响是不可忽视的(图2-12)。

(图2-11 清(乾隆)四合如意天华蜀锦局部)

(图2-12 武侯锦苗锦)

当时蜀领地的黚阳县,即今湘西北酉水流域一带,就是现代土家织锦最盛行的根据地。而湘西北土家地区又与历史上称为“铜仁蛮”的黔东铜仁地区紧相连,且元代以前这一带本来就是同一个自然行政区,因此,蜀国的“南中政策”同样会恩泽这一片土地。当时的诸葛亮为壮国力,充军资,呼吁“今民贫国虚,决敌之资,唯仰锦耳”。(参见《蜀锦史话》,四川人民出版社,1979年版,第15页。)发展织锦以带动耕农植桑。蜀锦相对先进的生产技术和丰富多彩的花色品种,不仅影响了湘西地区的“賨布”和“兰干细布”,也大大促进了当地的农耕技术。

当然,土家织锦与蜀锦在织造工艺上不尽相同,与周边的侗锦、苗锦也存在相当的差异。但土家织锦的现代织造方法,仍保持使用一种古老的“腰机式斜织机”。这种“斜织机”是在原始的“锯织机”的基础上改进的,其织幅较窄,操作时脚踏提综,经线开口,引纬打纬。就是这种织机与1957年成都(原蜀锦之中心)曾家包土桥汉墓出土的大型石浮雕画中的斜织机有惊人的相似。两者相距上千年之久仍如此相似(汪为义,田顺心,田大年:《湖南民间美术大全·民间织锦》,湖南美术出版社,1994年版。),可见相互的影响之大。如图2-13所示,成都曾家包土桥汉墓出土的大型石浮雕画中的斜织机图。

(图2-13 两织工织帛图)

日期:2011-05

关闭

关闭  打印

打印