湘西少数民族传统礼仪与仪式文化遗产

到场时,先绕外街三次,由南门进起,依街路而行,走至老君殿前,举行吹角,庆贺。庆贺毕,即分兵。所谓分兵者,将巴代若干人数,分做两股,各走一方,说明如下:

(一)引度师,走正街,引新臣弟子,走出西门,依街路而行,进南门。到老君殿前时,要绕老君殿三次,再走出北门,又转进东门,到老君殿前时,举行传法。

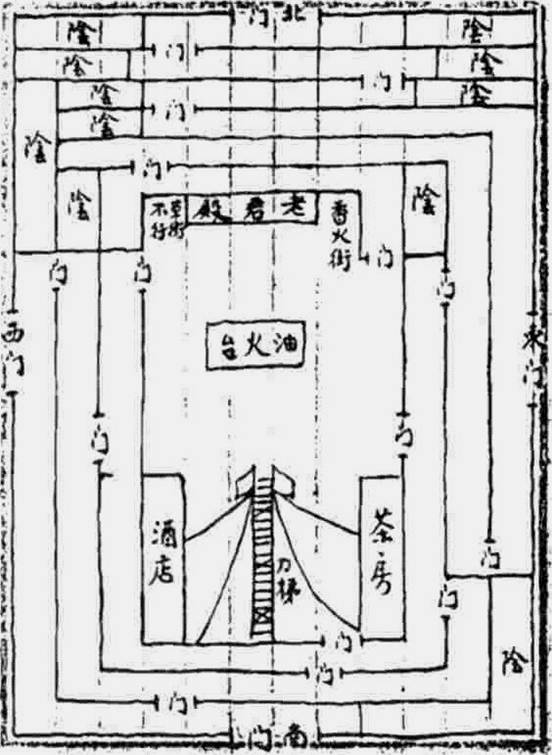

(二)接度师,走倒街,由东门出,依街路而行,又转进北门,到老君殿前时,绕老君殿三次,走出南门,又转进西门,到老君殿前时,举行传法。传法亦有一定之程序,先传各种手诀,次传红衣牛角师刀筶子等项一概传毕。吃阴合同,始行上刀梯,下绘玉皇街道图一幅以作参考。

人生礼仪和民间各种仪式都是社会民俗事象之一。每个人从生到死都会经历许多人生的礼仪,从出生的诞生礼、成人的成年礼、婚礼到最后的葬礼等等。在我国少数民族的民间人生礼仪尤其得到重视,并且在长期的生活实践中,形成了各具特色,风格迥异、绚丽多彩的人生礼仪。(陶立璠:《民俗学概论》,北京:中央民族学院出版社,1987年版,第200页。)而我国少数民族与宗教信仰和各种生产生活习俗相关的各种传统仪式就更丰富多彩了。因此,少数民族的传统礼仪和各种仪式也是非物质文化遗产的重要组成部分。同样,湘西土家族苗族民间传统礼仪与仪式文化遗产也十分丰富。如土家族苗族的诞生礼、奇特的婚礼、(参见陈廷亮、彭南均:《土家族婚俗与婚礼歌》,北京:民族出版社,2005年版。)葬礼习俗、随时节令礼仪等;各种祭祀祭祖仪式、建房竖屋仪式等等。仅被列入省级非物质文化遗产名录的就有“苗族椎牛祭”、“苗族跳香”、“苗族接龙”、“八部大王祭”等,列入州级名录的除上述名录外,还有“还傩愿”、“上梁”、“土家族过社”、“土家族告祖”、“湘西土家族婚俗”、“苗族丧葬仪式”、“土家族晒龙谷”、“土家族五马灯”、“土家族古葬礼宋姆妥”、“洗和气脚”、“还傩愿”、“打廪祭祀”、“苗族巴代”等。

“苗族椎牛祭”于2006年由湘西自治州申报入选湖南省第一批省级非物质文化遗产名录。

苗族椎牛祭是湘西苗族人民古老传统的民间祭祖仪式,湘西各县市的苗族聚居地区几乎都有椎牛祭的仪式。苗族椎牛祭有着极其悠久的历史,据文献记载和民间口碑资料证实,它产生于苗族远古的渔猎文化时期,并迅速地在本民族中传扬开来。

一块坪地之中,五彩神柱之下,一头水牯环绕突奔,一群握着梭镖的杀手迅猛地向那水牯刺去。祭牛倒地,属于同舅辈叔伯亲便瓜分牛肉,数百乡民跳鼓对歌通宵达旦。这就是苗族的椎牛祭,苗语叫“弄业”(即“吃牛”或“吃牯脏”)。清雍正“改土归流”之前,祭祀长达十四个昼夜。迄今,全堂法事仍有二十余堂,“剽牛”只是其中的一堂。其目的是迎接祖神,请他们回到苗寨与子孙团聚,禳灾赐福。所祀主神为盘瓠。

按仪式程序先后有:敬雷神、祭蚩尤、祭主家祖先;敬大舅爷、二舅爷茶酒;杀鸡祭天;献九杯酒九碗肉给玛媾;跳鼓;敬神农;敬盘瓠;求财等节目。

苗族有“奶棍玛苟”(汉语为“神母狗父”)的古老传说。玛苟并非史书《述异志》所描绘的“五彩斑斓的狗”,而是以狗为图腾的父系氏族的酋长。他与奶棍生下七个儿子。这些儿子长大了要找自己的生父,水牛告以实情,说是生父玛苟不管自己的孩子。儿子们憎恨父亲,杀父逃遁。母亲奶棍气愤地追杀儿子,要拿他们七条命抵父亲一条命。同时,请来孩子的舅父舅母临场作证,在舅父舅母苦劝之下,才同意以七头牛代替七个儿子赎罪。于是,一场隆重的“椎牛祭”便由此产生。椎牛场上竖起七束白吊,由寨民扮演大舅爷、二舅爷,由母族青年子侄接矛轮椎。至今花垣、泸溪县境内尚留有“盘瓠庙”、“辛女庙”等遗址。

“椎牛”,发端于父系社会初期。它以崇苗祖祭苗魂为主要目的。请的先师是苗巫。以群体“独乐”(跳鼓)为娱神手段。按习俗,主家必邀请一群漂亮的苗女,舅辈亲一方必请一批英俊的苗族男子,汇聚鼓场,歌舞娱神,并重演当年群婚习俗。“男女各有赠馈,甚至乘夜偕赴林间,为桑中濮上之行亦不较”。

苗族椎牛祭仪式是苗族人民珍贵的非物质文化遗产,具有独特的文化艺术价值。

“苗族跳香”于2009年由泸溪县申报入选湖南省第二批省级非物质文化遗产名录。该项目省级代表性传承人是张启荣(泸溪县梁家潭乡芭蕉坪村人)。

苗族跳香,历史悠久,是湘西苗族最具代表性的三大祭祀活动之一,主要流行于泸溪、古丈、吉首、花垣、凤凰县市苗族聚居区。

泸溪县古属楚地。楚人“重淫祀,信鬼神”,巫傩文化盛行。《辰州府志》载:“十月朔日剪纸为衣,具备酒肴奠于坟茔……是月望日农家祀五谷神,曰降香……”,跳香主祭五谷神,同时敬奉傩公傩母,有的敬盘瓠辛女。跳香,一则庆祝当年五谷丰登,感谢各方神灵庇佑,二则祈求来年风调雨顺、五谷丰登、驱邪祛灾、六畜兴旺、人丁安宁。

泸溪浦市苗族跳香,从农历九月中旬至十月中旬止,隆重程度,不亚于春节。跳香的主角是苗老司,苗老司武艺高强,在做东的村寨跳一天或三天,跳完这村跳那村,忙不过来,历时近月。

跳香大型祭祀舞蹈,以苗老司独舞(旋场)为主,苗老司将多人舞、群舞与独舞有机结合,形成独特的舞蹈;舞蹈伴奏乐器,也由原来的只用独鼓打击乐伴和牛角,发展到明清时吸收了大锣大鼓的音乐表现以及民间武术、辰河戏唱腔、唢呐的表现手法。

跳香在跳香殿(又名丰登殿)内外进行,跳香殿设神台。跳香主要分为申法、谴事、发童子、传五谷、旋场五部分,家家户户把事先做好的香糍粑、香豆腐摆放在神台上。糍粑用糯米、粟米(象征金银)做成狗、牛、猪、羊、龟形状,还做小香粑叠放成宝塔状。

首先是申法。老司头戴五佛帽,身着天师袍,持绺旗、司刀、牛角拜请上天、五方诸神,口中念念有词,边诵边跳。其中有发谍、请功曹等情节。念完请神口诀后,又唱又跳。唱词若干段,可长可短。唱完后吹牛角旋场。

其次是谴事(有的地方叫开坛)。谴事时先由一老司表演“游船”。“游船”是用篾扎纸糊的船,长约三尺,宽约一尺,表演者或手托或肩扛,一边跳一边唱,唱毕,将游船烧掉,跪拜。然后将罐子(无罐碗也可)放在跳香殿当中,苗老司掐诀做法,把一切邪气魔障、风火怪殃收进罐里,罐口盖上黄纸,用软泥糊好并盖上老司印,放在神台下,保佑地方清静、人畜俱安。事毕,旋场。

再次是发童子。发童子是跳香舞蹈最精彩的部分,分“上车”和“退车”两段。童子要父母、儿女俱全的人参加,人数可9人、12人、15人不等。每个童子自备三节竹棍、交给苗老司灌法水后,退还童子。苗老司再将一碗清水放在神台上,掐诀念咒,诀印有大小金刚诀等四十九道。法事毕,让每个童子喝一口水。突然牛角、大锣大鼓齐响,全场为之一震,掌坛师领众童子走“三罡步”、跳“梅花格”。舞后,掌坛师领童子旋场,谓“上车”。伴随紧锣密鼓,童子越旋越快,群众中也有人情不自禁加入狂欢之中。令人费解的是,有时跳到殿外,越溪、跳坎、过刺蓬,如有神力相助,直线前进,无人摔倒。后苗老司做法,猛拍惊堂木,童子按苗老司指的方向一齐跪下,苗老司发问明年什么种子丰收、什么方向吉利。问毕,再让童子喝一口法水,向反方向转圈,此谓“退车”。发童子时间近几个小时。

接着是传五谷。传五谷是跳香的核心内容。各家各户把今年丰收的五谷种子各取一点,放在“五谷罐”里,苗老司念咒作法,用布封住罐口,盖一层土,放进神台下的土洞里,待来年三月初五日(玉皇生日)启封,发霉的种子不用。然后,苗老司卜卦,求五谷神(土地菩萨)保佑。祈求五谷神(土地菩萨)保佑时,很自然地将傩戏中的《搬土地》融进传五谷之中。演土地菩萨的人,戴白胡子面具,手执拐杖,表演开荒种地、砍火畲、挖土、播种、锄草、收割等劳动动作,随人可参加表演。围观者学阳雀、牛、羊、猪、狗、鸡等动物的叫声,场面和谐而欢乐。土地菩萨边跳边唱,唱毕,把各家各户剩余的种子撒向群众,众人扯起衣襟接,接得越多越吉利,预示来年大丰收。传五谷后,土地菩萨领唱《十月农事歌》,众人帮腔。

最后是旋场。旋场是跳香的高潮部分。跳香的每个段落都是由苗老司小旋场承上启下,而跳香结束前的旋场,则是苗老司表现真功夫的时候。苗老司旋场时,吹响牛角,用一只脚后跟在一块枯饼上旋转。此时,燃放炮仗,擂鼓如雷,群众呐喊助威。苗老司的旋转渐快渐急,天师袍的襟摆飞了起来,与身体成九十度。旋的时间不定,将枯饼旋通为止。苗老司忽然扯出长1.2丈、宽一尺五寸绘有天兵神将千军万马的绺折,一下子抖开。至此,跳香结束。

跳香结束后,便是分吃香糍粑、香豆腐、群众尽情舞蹈的狂舞场面。其中尤以吃豆腐最具特色。把油炸好的豆腐,舀到勺子、盆里,吃的人蹲着,用竹棍、芭茅根、香棍挑起豆腐,互相劝吃。还有人用木棍敲盆沿。此俗有祭盘瓠的文化现象。群舞的人,有的拿梭镖、棍棒、锄头、扁担,模拟狩猎、劳动生产的动作。过往行人,尽可参加吃豆腐或跳舞,一片欢腾场面。

苗族跳香的主持素以“天传天教、地传地教、人传人教”的苗老司为主角,世代传承的方式是口耳相传,绺旗是传承的重要证据,没有绺旗的苗老司不能主持跳香。

追叙跳仙的历史发展轨迹,可以归结为以下两个方面:一是由对自然恐惧转向祈求神灵保佑的初始期。苗族先民,慑于自然不可抗拒的威力,为缓解恐惧意识,便祈求自造神灵的保护,消灾免祸。跳香敬奉神灵有天王、人王、谷王等360座木雕神像,还敬奉三清、三虚祖师以及八方神灵等。二是由祈神到娱神的转换期和成熟期。东汉王逸在《楚辞补注》序中说“……昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌舞以乐诸神”。从屈原的《九歌·东皇太一》记述的内容来看,祭祀的时间是秋天,祭祀的神和主持仪式人等与跳香的祭祭祀相同,可以推断,跳香的程式,最迟在战国时期已基本定型了。

跳香在发展过程中,表演程式也在不断完善。发展演变到娱神后,表演程式上融进了道教、佛教的相关内容。新中国成立后,跳香被当作封建迷信废止。但农历十月,村民仍做香糍粑、香豆腐,一则自食,一则馈赠亲友。“文革”后,泸溪梁家潭乡芭蕉坪村首先恢复跳香活动。

“八部大王祭”于2012年由保靖县申报入选湖南省第三批州级非物质文化遗产名录。

“八部大王祭”是流行在湖南省湘西土家族苗族自治州酉水流域保靖、龙山、永顺、古丈等县土家族民间的先祖祭祀活动,它祭祀祖先八部大王。于每年农历正月初三至十三日或六月六土家年进行祭祀。

“八部大王祭”在土家族中世代流传,由来已久。八部大王庙碑叙述其历史沿革说:“首八峒,历汉、晋、六朝、唐、五代、宋、元、明,为楚南上游……故名为八部者,盖以威镇八峒,一峒为一部落……”说明当时土家族地区共八个区域“峒”,八峒各有其首领,故名八部大王,后人立八部大王庙以示纪念,庙中届年必行祭祀,称“八部大王祭”。

“八部大王祭”祭祀活动历史悠久,蕴涵着强大的生命力和凝聚力。每年祭日,不仅首八峒驻地的土家山寨群众蜂拥而至,龙山县、永顺县的土民也为之肩挑背驮,扶老携幼前往,这就是湖北省来凤县河东乡摆手堂碑记载的这种祭典辐射为源自同根同祖的向心力而“其威振乎保靖”的原因所在。

“八部大王祭”有其独特的祭祀程序,先由寨老放话,择时而行;继之有掌坛师与邻近梯玛的协调配合举行祭仪:祭祀中的民俗表演的多样性的整合,调年时的毛古斯,梯玛神歌、摆手舞、杂耍、戏曲(花灯)的综合展示将祭祀活动推向高潮。“红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌”是其真实写照。

湘西州酉水流域,世为毕兹卡(土家人)聚居之地,斗转星移,土风习染,自首八峒始建神庙,祭祀日盛,酉水流域各县土家村寨均纷纷效法于后,都为首八峒“八部大王祭”原生态文化的继承和发扬光大,一一秉承着祖宗的秉性、气质和独特的民族文化的内涵,这是首八峒“八部大王祭”的权威性和不可替代性。

“苗族接龙”于2012年由吉首市申报入选湖南省第三批州级非物质文化遗产名录。

“苗族接龙”是湘西苗族最具特色的民间信仰活动,在湘西苗族地区具有很大的影响。1933年,民国政府研究员凌纯声、芮逸夫赴湘西考察所著《湘西苗族调查报告》记载:接龙,“苗人为求家道兴隆,而许愿接龙”。(凌纯生、芮逸夫:《湘西苗族调查报告》,北京:民族出版社,2003年版,第111页。)时期在九月至十一月之间。拣定了日期以后,在一月或半月之前,就要闹龙。寨上人于夜晚常至主人家打锣鼓、吹号筒、唢呐等,辄闹至更深而罢。在接龙的前几天,须请人去舅母家专程报信。主人亲自去请苗巫二人来家,并把寨中亲族亦都请来帮忙。事前预备做米粑,分雷粑、龙粑、客人粑三种;并须做米龙一条。雷粑共有七堆,每堆大中小三个,层叠成堆,摆在门外的桌子上。龙粑五堆,摆在正屋内的桌子上,龙粑之上放米龙一条,龙身上又装上米粑做的桃子三个。到了正日,过了夜半子时后,即开始接龙。

苗族人民视龙为吉祥的象征,接龙进寨、接龙进屋,表达了苗族人民祈福禳灾,祈求平安的心愿。苗族接龙,内容丰富,集祭祀、唱苗歌、跳苗鼓舞为一体,具有较大的群体性特点。

苗族接龙,保留了湘西苗族民间信仰中最典型的传统文化,对研究苗族民俗具有不可代替的作用。苗族接龙所吟诵的祭辞长达万行,其中开天神话、民族的形成与迁徙、生产生活习俗、人生观念等,实是一部苗族“百科全书”。保护传承苗族接龙,对增强民族凝聚力,加强民族团结,构建和谐社会具有重要的社会意义。

玉皇街图

日期:2013-12

关闭

关闭  打印

打印