湘西土家族毛古斯舞的表演习俗

毛古斯舞长期以来以土家族传统的“社巴”节为主要载体存在。土家族所谓“社巴”,汉语称“摆手”,专门指土家人在年节期间以歌舞形式来祭祀先祖的盛大仪式活动。在湘西龙山县、保靖县、永顺县、古丈县、张家界以及吉首市的土家族聚居区,每年正月都要举行传统的“社巴”活动,有些地方还在三月、五月举办。各地的社巴活动时间、内容、形式虽有差异,但祭祀仪式、跳摆手舞和跳毛古斯是必须上演的“节目”。

从呈现内容来看,社巴活动主要包括祭祀仪式、唱摆手歌、跳摆手舞、演毛古斯以及各类竞技游戏等环节。

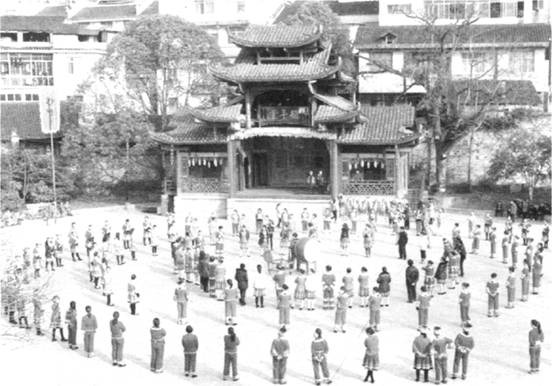

从活动规模来说,社巴可分为大社巴和小社巴,也就是大摆手和小摆手。大摆手规模宏大,通常为数个村联合举办,主要以歌舞祭祀土家先王。小摆手活动范围小,通常以单一村、寨为单位,内容以祭祀先祖、模仿农耕生活为主。

毛古斯表演场景

关于社巴活动的渊源,由于土家族没有专门的文字,因此没有定论。从仅存保靖县八部大王庙上的对联“勋猷垂简篇驰封八部,灵爽式斯土血食千秋”推测,社巴活动起源于土家先民茹毛饮血的原始部落时期。从《龙山县风俗日志》中的记载“千秋铜柱壮边睡,旧姓流传十八司。相约新年同摆手,看风先到土王祠”,以及清代彭施铎《溪州竹枝词》中的描述“福石城中锦做窝,土王宫畔水生波。红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌”来看,清代摆手舞已经在土家居民中广泛流行了。随着历史的车轮滚滚前行,土家族的社巴活动在内容和形式上都不断地得到丰富,当地的民间音乐、舞蹈、建筑,居民的语言音韵、思维特征、思想追求、审美取向等,都融入传统的社巴节日中,赋予了社巴以丰富的内涵和外延。

可以说,社巴活动中的一个细小的动作、身体的韵律,都积淀着丰富的历史文化传统,也反映着土家族的生产生活、民俗风情、伦理价值和道德观念。

社巴活动的举行,有约定俗成的程式,也带有浓厚的宗教信仰色彩。开始活动前都要请专人来策划,这时每个村寨的人都要积极推选几位精明能干、办事公正,并且是村寨里头比较有威望的老人,组成“军师团”来负责安排、策划整个社巴活动。这些老人个个多才多艺,会唱歌、跳舞,也精通社巴活动的各个环节。“军师团”中的首领,民间有“掌师坛”“土王”“梯玛神”等称谓,被尊为沟通神灵与人类的使者,在整个社巴活动中居于重要位置。

访谈中得知,毛古斯舞国家级传承人彭南京就是这样一位多才多能的“掌师坛”。他不仅向我们讲述了诸多关于毛古斯舞的前世与今生,还即兴为我们表演了几段耐人寻味的摆手舞。

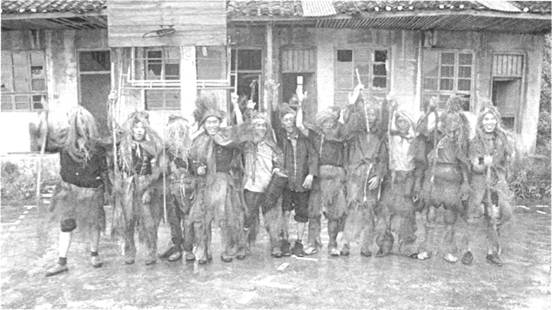

表演毛古斯时所穿衣服(棕衣)

彭南京展示摆手舞

土家族的社巴活动大多在社巴堂(摆手堂)举行。社巴堂中央置神像,神像前有专供祭品的案桌,案桌下有专门用于供奉香火的“香火炉”;社巴堂前有一用于举行社巴活动的大坪;大坪场旁竖起一根高高的桅杆,桅杆上悬挂刻有地名、班社、队伍等信息的大旗。

社巴活动开始前,“军师团”成员安排人员进入社巴堂,布置活动场景,准备好各类祭品、演出道具等。一切准备就绪,社巴活动在“闯驾进堂”中拉开序幕。所谓“闯驾进堂”就是各村寨摆手队手握龙凤彩旗进行竞赛入场。入场后,各摆手队都要围着社巴堂绕行三周,后在大坪上围成一个大圆圈。

随即锣鼓喧天、长号齐鸣、火炮四起,“掌师坛”开始在社巴堂主持祭祀仪式。仪式中,“掌师坛”奉上香火、祭品,开始用土家语请神。然后用土家语演唱土家祭祀歌,内容主要讲述土家先祖开疆破土、抵抗外侵、劳动生产、繁衍生息等传奇故事。祭祀仪式结束,“掌师坛”手执齐眉棍步入大坪,上场指挥众人开始跳土家族舞蹈,先跳摆手舞,接着跳毛古斯舞,同时演唱土家歌曲。

社巴活动场景

一般村寨的社巴活动举行至此就算完成了。但很多土家族聚居区的社巴活动都要上演竞技游戏表演,如鸡公走路、鲤鱼标滩、牛屎滚陀等,用以渲染活动的热闹氛围。

龙山县坡脚乡石堤村毛古斯表演队

社巴活动将要结束时,“掌师坛”回到社巴堂,跳起八卦舞,口中喃喃有词,号召全体队员叩拜先祖,随后演唱送神歌。老者即时手执长扫帚,嘴里念“把好的扫进来,把坏的扫出去”,这便是“扫堂”。各摆手队依次退场,整个社巴活动在歌声四起、火炮喧天、锣鼓齐鸣的热闹场景中结束。

毛古斯“扫堂”场景(武吉海摄)

日期:2015-12

关闭

关闭  打印

打印