土家传统民歌之劳动歌曲

在民歌中,劳动歌产生得最早。鲁迅先生认为:“我们不会说话的祖先原始人,在共同操劳得特别吃力的时候,懂得唱歌谣来减轻肌肉的疲乏,来集中注意力……。”湘西地区恶劣的自然环境练就了土家族人民勤劳勇敢、乐观向上的民族精神,在与大自然的搏斗中形成了特有的劳动歌曲。土家族劳动歌历史悠久,内容丰富,是土家族传统音乐中极为重要的组成部分。它与土家族的历史相生相伴,是土家族劳动人民勤劳、智慧的结晶。在劳动歌的发展过程中,也依据土家族族群的劳动分工,逐渐分化为劳动号子、田歌和小调等。随着土家社会的演进,劳动歌中又出现了长工歌、采茶歌、栽花歌、织花歌、匠人歌、农事歌、抬轿歌等。土家族劳动歌的艺术特征主要体现在:平叙性和对应性的曲体结构,自由节奏以及与劳动节奏同步的动律,“高腔或平腔”的声腔韵律以及口语化的语言结构等方面。这些艺术特征成为人们更加深入地了解土家族的风俗习惯和社会生活的独特视角。古往今来,土家族劳动歌在土家族的族群社会和族群历史当中具备经济功能、娱神娱人、知识传承、教化和调节功能。如龙山坡脚乡的《十二月劳动歌》唱道:“二月去了三月忙,三月清明早下秧;谷雨抓紧把田犁,家家户户耕种忙。”

(一)酉水船工号子

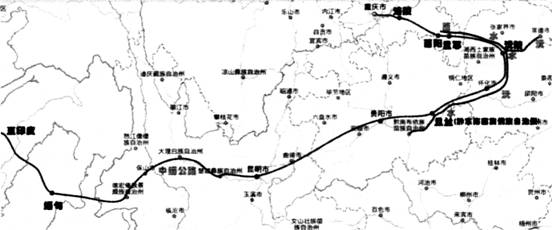

酉水,又名酉溪,古代五溪之一,又称白水河,为洞庭湖水系沅水下游左岸一级支流,发源于湖北省宣恩县境内海拔2014米的椿木营的火烧堡,自东北向西南流经宣恩县的沙道沟镇、李家河乡,入湖南龙山,经三元乡的炮火潭,到猫儿寨、大岩堡、石羔山、官渡口、红岩寺、龙嘴、湾溏至湖北来凤县卯洞境内,于百福寺进入重庆市,再经重庆酉阳县酉酬至秀山县再入龙山里耶、隆头至保靖、花垣、永顺、古丈,于沅陵溪子口张飞庙注入沅水,最后流入洞庭湖。流经湘、鄂、渝地区十多个县市,全长477公里,是湘西最大的一条河流。酉水和湖北清江一样,被称为土家人的母亲河。依据沿线的考古发现和史书记载,早在六七千年前,酉水就是连接楚蜀的黄金水道,被誉为“大西南水上丝绸之路”的重要枢纽。《汉书》记载,两千多年前西汉中期前后,有一条从合浦郡始发通往印度、斯里兰卡的最早的国际贸易航线,也就是人们通常所说的“水上丝绸之路”。著名民俗学家、文史学家、湖南文史研究馆终身研究员林河先生提出,在7000多年前有一条被人们遗忘了的“大西南水上丝绸之路”,这条丝绸之路比张迁出使西域开僻的路上丝绸之路早5000多年,比《汉书》上记载的“海上丝绸之路”同样早5000多年。其路线是:从重庆涪陵市的乌江口起航到达川东的酉阳县,再从沅水的支流酉水顺流而下,到达大西南的交通重镇沅陵,再从沅陵县走通航能力较强的沅水干流逆水到贵州的且兰(现黔东南苗族侗族自治州),然后,以走山路著名的黔、滇小马,组成马帮用水陆联运的方式到达缅甸、印度。如下图所示。

掩埋在历史的尘埃中的诸多文化信息足以证明这条“大西南水上丝绸之路”的存在,并繁盛一时。经语言学家研究,四川、重庆、湘西、贵州、云南、缅甸、印度阿萨姆邦及东南亚同属“黔台语族”的居民,语言基本相通(只是各地的方言不同)。重庆人能听懂缅甸人说的话。语言的相通必定有天然的道路(或水路)相通,只有长期的交流才能使语言相通。语言的相通又为其后的物资交流提供方便。古老的《酉水船歌》中就有“四十八站上云南,四十八站到长安”的乐句。贵州省镇远县舞溪桥上的古对联亦有“扫尽五溪烟,汉使浮槎撑斗出;劈开重夷路,缅人骑象过桥来”之句,以及滇缅民歌《山间铃响马帮来》等,更是大西南这条海上丝绸之路自古相传的民俗写照。《史记·西南夷列传》记载,张骞在西域并没有听说过“陆上丝绸之路”,而是在西域看到了四川的蜀布、邛竹杖等中国商品后感到十分惊奇,他问西域人:“这些货物是从哪里来的?”西域人答道:“是从身毒(印度)国来的,距此约数千里,有四川的商人在那里做生意。”还说:“大夏在汉王朝的西南,他们仰慕中国,但苦于匈奴阻断了道路,要想通四川,只有取道印度国最为近捷,有利而无害。”这些话证明了张骞通西域时还没有“陆上丝绸之路”。他在西域见到的四川货物,全都是从四川途径酉水南下云南,再经缅甸、印度到达西域的。这就是说“大西南水上丝绸之路”早已存在。这条黄金水道存在的年代可以从以下信息得到确认:7000多年前,四川、武陵山地域与印、缅、西域的文化物资交流证实“大西南海上丝绸之路”的存在。距今7500年前的西亚“哲通文化”,发现了掺杂了剁碎的稻茎的陶器;距今7000多年前的西亚科尔迪瓦遗址,也发现了掺杂稻壳的陶器;西亚的丰收女神像“脸宽腮平,柳眉杏眼,圆鼻小嘴”,长得和中国人一模一样,与“脸窄腮凸,粗眉深目,高鼻大嘴”的白种人大不相同,与介于东西方人种之间的西亚人也不相同;西亚的丰收女神穿着壳面带有直棱的“稻壳状”衣裳,而不是穿着壳面比较光滑的“麦壳状”衣裳,令人费解;首见于湖南彭头山文化的“X”形符号,同样流行于西亚的陶器装饰上;湖南彭头山文化汤家岗类型的陶器上,曾出现过“卍”、“卐”吉祥符号,这一符号也同样流行于西亚的陶器装饰上;发源于湖南高庙文化陶器的“双凤朝阳”、“双凤朝圣”、“双凤朝瑞”等类型的图案,影响了浙江河姆渡、良渚、山东大汶口等文化群及商周青铜文化,也同样流行于西亚的陶器装饰图案上。西亚两河流域是小麦和大麦的发源地,7000年前那里没有水稻,那里雨水不多,不适合种水稻,至今也基本不种水稻。武陵山地域9000年前就开始种植稻谷,是世界水稻的发源地,高庙出土了7800年前有稻壳稻茎的陶器。所以西亚7000多年前有稻壳、稻茎的陶器必是从中国武陵山地域交换传播过去的。楚地出土的波斯国“蜻蜓眼”式“琉璃珠”为中国之冠。位于“大西南海上丝绸之路”上的云南江川李家山等战国遗址出土了海贝八十余斤和近东的肉红玉髓有孔小珠、古希腊式的铠甲、缅甸的琥珀、西域风格的猛兽搏杀猎物纹饰、西域风格的植物和狮子纹样的铜饰、西域人种的杂技表演纹饰、西域风格的权杖、欧亚草原游牧民族形象等。这些出土文物证实西亚的文化和宝物就是通过这条“大西南海上丝绸之路”进行交流传播的。沿此“丝绸之路”上发达的商贸、先进的文化与居民富裕程度也有力地证实了“大西南水上丝绸之路”的存在。四川通湖南的酉水是四川出口货物西去缅甸、印度的“大西南海上丝绸之路”上的水路起点站,在这条水路上到处都有神秘的巴人“船棺葬”,昭示着古代的巴人是一个“习水便舟”的民族。经考古工作者的初步考察,在长度不到300公里的酉水两岸,就发现了从旧石器时代到秦汉时代的古遗址73处,出土的石器同属“华南砾石系统”,出土的陶器花纹精美,显示了这里的古代居民生活都比较富足,已经有能力购买较高水平的生活用品。特别是其中的保靖县清水坪汉代遗址,出土的青铜器数量之多和品种之丰富,竟然是“湖南之最”,其“滑石冥器”数量之多和品种之丰富更是“全国之最”。如果此地不是“大西南海上丝绸之路”,居住在崇山峻岭中的古代巴人是不会这样富足的。位于“大西南水上丝绸之路”上的酉水之畔的湖南龙山县土家族聚居地的里耶(土家语“耕地”之意)小镇,是一座拿着放大镜在地图上找也找不到的无名之地,但是,里耶古镇在方圆千里之间却相当有名。因为里耶是“大西南水上丝绸之路”从四川进入湖南后的水运源头。里耶的考古发现在中国考古界炸响了一声惊雷。这里不但出土了从商周时代到秦汉时代的具有南方民族特色的古城遗址,而且出土了许多“中国之最”和“世界之最”的国宝级文物。当时的国务院总理朱镕基和副总理李岚清都为此作了特别批示,认为是中国为数不多的重大考古发现之一。这里出土的“中国之最”与“世界之最”有:里耶古城的发掘和秦简的大量出土是中国最大的考古发现;是历史长达四千多年的“中华第一古镇”;楚国为拒秦而修筑的烽火台遗址,是中国少见的楚国地上文物;中国出土秦简最多(36000枚)的古井(此前全中国出土的秦简总和还不足2000枚);中国记录秦朝历史最全的官府文书(从秦王政25年到秦二世元年,一年也不缺);中国最早的数学教科书——“乘法口诀”(有“四八三十二”“九九八十一”等字样);世界最早的“油漆刷子”(油漆工业是否发达是衡量地方繁荣的重要尺度);世界最早的记载女性邮递员的文书(秦简中有“正月丁酉旦食时,隶妾冉以来”的记载,即一个叫冉的女邮递员送邮件来);世界最早的“公文格式”;世界最早的数量最多、内容最详细的历史简牍(“秦简”详细到某日消灭了一只老鼠也被记录在案);秦简中有洞庭郡、洞庭尉、洞庭假尉(代理尉官)、洞庭司马、洞庭兵输内史等官职的记载,可见得洞庭郡是一个很重要的郡,但史书上不见记载,里耶秦简弥补了中国史书的一大空白;秦简中有咸阳御史向洞庭郡问“络(罗)裙”价格的书信和“洞庭上裙值”的回信,是为穿“罗裙”的最早记载,长安秦兵马俑身上穿的“罗裙”很可能就是洞庭郡的产品;朝廷向洞庭郡问“罗裙”的价格说明了洞庭郡是“罗裙”的重要产地。世界最早的“汉代玉石天平砝码”(用玉石做砝码,可知当时对商贸的重视)。里耶秦简中记述的文字,除当时上下级传递的文书外,其余皆是记述当地的事物,可见当时的商贸十分发达。其“乘法口诀表”不仅是在中华大地上出土最早的,极可能是因发达的商贸的需要而研究、总结、创造发明的。此口诀表也是记述本地发明的事物,而不是外来的。二战时期,中国的东南沿海沦陷,有“西南大动脉”之称的中国通往缅、印的国际通道走的仍然是从四川、重庆沿着酉水、沅水经湖南,再经黔、滇进入缅甸、印度的“大西南海上丝绸之路”这条老路。二战末期,中国的远征军又是沿着这条“大西南海上丝绸之路”从缅甸回到湖南,在沅水之滨的雪峰山麓打胜了二战中的最后一战。据史书记载,秦灭巴以后,巴子五氏流散到酉、辰、巫、武、沅五溪地区,由此成为土家先民。酉水河是通往西南的重要水道。《禹贡南条水道考异注》上记载,酉水“上下皆大川,通舟楫”。酉水的航运史很早,夏、商时期即有漕船在河中摆渡和运输,是当时连接楚、蜀的黄金水道。到了秦汉时期,酉水的航道已臻完善,船只运输已很普遍了。

“酉水船工号子”为酉水流域土家人及其先民所独创,是船行酉水流域、过陡壁窄峡、闯恶水暗礁时船工们所唱的排号,是深受土家族人民喜爱的一种歌唱形式。古时用土家语喊唱,今已失传,现存的演唱都使用西南官话的方言。急速行船时,号子激烈、紧迫;平滩中,号子节奏缓慢,曲调优美;平时,船工们则喜欢唱一些具有生活气息的句子,此类号子抒情、逗趣,它反映了船工们的日常生活和喜怒哀乐。其品类达50多个,曲调、节奏各异,所反映的内容分为历史传说类、水路分段记述类和风俗生活类,彼此间相互穿插、相互糅合。野性十足、慷慨高昂的号子呐喊,蕴藏着酉水船工们对生活的感悟、追求、渴望和无奈。表现了过去物质生活极度贫乏时,船工们时时与险滩恶浪抗争,天天同死神擦肩的喜怒哀乐、悲欢离合,把土家人的生活特点和心理特征表现得恰到好处。酉水船工号子是土家族酉水文化的重要组成部分和典型代表,是研究土家族社会历史、生态习俗的重要观照对象。2008年被列为中国第二批国家级非物质文化遗产。

“酉水船工号子”旧时主要流传在湘西土家族苗族自治州酉水流域土家族人居住地。酉水船工号子按照曲调、节奏,可以分为行船号子、装卸号子、休闲座唱等;按用途分有“橹号子”“纤号子”“桨号子”“急号子”“缓号子”等不同的种类。一首号子有时还会出现多段体的结构。现在酉水流经的古丈县、保靖县、永顺县、龙山县境内酉水河段沿岸的村寨有少量留存。尤以酉水上下游之间的保靖河段最流行,较之其他地区,沉淀在这里的酉水船工号子传唱形式最古老、内容最完备。它一般由“上船”“摇撸”“催撸”“起橹”“划桨”五种号子组成。其中具有典型意义的有“橹号子”“篙号子”“纤号子”“卸货号子”四大类。酉水号子歌词长短不一,但句式工整,首尾押韵,在演唱中是“一人启口、众人帮腔”,领唱与众人和唱相互交替。

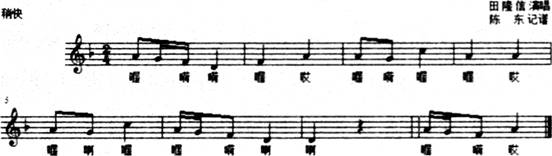

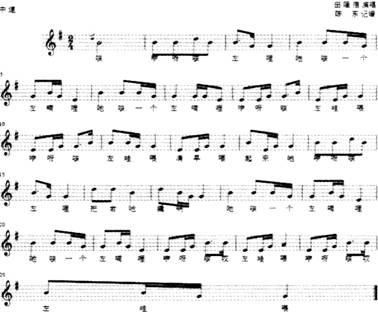

1.橹号子(附谱例)

酉水船工号子

(![]() 号子)

号子)

“橹号子”的领唱者所唱歌词带有号令性质,起着指挥与协调劳动节奏的作用,其他船工多以一些衬词和吼喊伴唱。“橹号子”的歌词多为船工即兴编唱,他们采用夸张、讽刺、比喻等手法,描述酉水河两岸的风光、民俗,以及自己的苦难生活。如:辰州上来十八滩(众唱:哎嗬),二面二幅桂竹山(众唱:哎嗬),人说桂竹无用处(众唱:哎嗬),小小桂竹撑大船(众唱:哎嗬),船儿弯到北关山(众唱:哎嗬),打酒称肉铁炉巷(众唱:哎嗬),东关豆腐西关酒(众唱:哎嗬),流氓痞子溪子口(众唱:哎嗬)。

又如至今在湘西永顺县广为流传的长篇叙事诗——《摇橹号子》中的开头四句歌词:“白河船,生灾难,进口就是燕子滩;白箭头,是小街,美女正坐梳头岩。”这首词表面上只是叙述船儿行驶的具体位置,“燕子滩”和“梳头岩”,实际有很深的寓意,像是绘景,实乃抒情,通篇没有一个“爱”字,实则巧妙形象地描绘了土家汉子恋爱中那深沉而炽热的感情。巧妙移情是土家号子常用的一种表情达意的手法,以此来加强语言的形象性,也是较常用的表现手法。

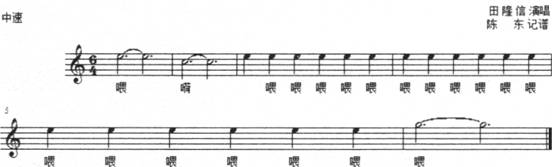

2.桨号子

酉水荡桨号子

酉水号子中的“桨号子”也非常有名,喊“桨号子”时,船工们一般都是在风平浪静中行进。“桨号子”抒情,曲调高亢悠扬,它的歌词一般也是由船工们即兴编唱,而且时间较长。在平静的河面,船工们感到一阵阵轻松,这时,优美抒情的“桨号子”唱起来了。如谱例:爱玩爱耍(众唱:哎嗬),篙上浪哪(众唱:哎嗬),堂板开在嘛(众唱:哎嗬),西湖墙哪(众唱:哎嗬)。丝瓜井里(众唱:哎嗬),不像样哪(众唱:哎嗬)。哪个有钱嘛(众唱:哎嗬),调出堂哪(众唱:哎嗬)。

陈东·摄

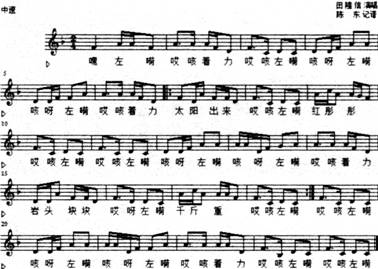

3.纤号子

纤号子

酉水滩陡水急,在滩上拉纤撑篙,很多时候,每进退一步都可能是生与死的临界点。“纤号子”就是船行险滩时船工们的生命交响曲,那一声声号子似翻江倒海之势,其浑厚壮丽的曲调动人心弦。每一声号子都能给人以惊心动魄的震撼,每一声都能让人深切体会到生存的艰辛,感悟到生命的顽强,拼搏的壮美!蓝天、白云、青山、绿水、悬崖、峭壁,衬托起纤夫发达的肌肉,健康的皮肤,强健的身体,像一座座无比优美的雕塑群,是一幅人与自然和谐的画卷。滩号子与纤号子喊到极至时,已没有了具体的唱词,只有时而激越、时而低昂的吆喝与呼应声。这是酉水号子最本真、最动人的地方所在。语言消失了。天、地、人已达成了默契。号子、涛声、天上飘动的云、从山谷吹来的风,合奏成一曲旷世绝美的交响乐。如:(领)伙计们啦,(众)哎荷——(领)篙上浪啦,(众)哎荷——(领)哎荷——(众)哎荷哎荷荷——。

4.装卸号子

装卸号子

“装卸号子”是酉水船工们船到码头装卸货物时所唱的曲调。节奏较平稳舒缓,速度稍慢,节拍的重音和音乐的动律与负重劳动时的步伐和力度紧密相关。也是一领众和的演唱形式。如:(领)喔呵哎呀哎咳,(和)喔呵喔呵来呀哈,(领)喔呵喔呵来呀啊,(和)哎呀子咧。

(二)劳动号子

劳动号子是土家族人民在从事各种劳动时所发出的以呼喊为主的一种歌谣,起着协同劳动、统一步调、鼓舞情绪、调节疲劳的作用。由于土家人世代居住在武陵山区和酉水、澧水两岸,多依山傍水。拖木运料,撬岩抬石,行船驾舟等在劳动生活中占有重要地位,因而船工号子、拖木号子、岩工号子最为流行。劳动号子歌词简短、句式工整,一般为七言四句。演唱方式是一领众和,领与和交替,同劳动动作的起始与快慢紧密配合,有强烈的音乐节奏感,气氛浓烈、声音激昂、急促粗犷、顿挫有力。其船工号子主要流行于酉水、澧水、沅水流域,其中“酉水号子”有永顺县《酉水荡浆号子》、龙山县《橹号子》、保靖县《拉缆号子》等;“澧水号子”有《高腔号子》《小妹子嗬嗨》等;溇水号子有《橹号子》和《桨号子》等。号子音乐律动规整、刚劲有力、粗犷豪放,曲调有时铿锵、有时昂扬;节奏有时紧凑、有时舒展。歌词既有抒发船工生活的,又有谈古道今的,民族风格、生活气息十分浓郁。如酉水摇橹号子由一人领唱,主旋律轻松悠扬,起伏跌宕,众人以音程为四度的“咳哈”或“咳咳、哈”伴唱,曲调上繁下简,旋律突出,具有浓厚的劳动生活气息。

1.岩工号子

岩工号子是土家族岩匠开山采石的劳动乐章。聚居在重冈复岭、陡壁悬崖的土家族人,世代开山凿壁、修桥筑路、盖房竖屋、造田围堰,造就出一代代石工岩匠,创作出唱腔曲牌丰富的岩工号子。如撬岩号子,领唱高亢自由,众和沉重有力。由于工种不同。劳动号子也不同;用大锤击打巨石时,唱“大锤号子”;石工们将巨石锤开缝后,用钢条、木棒撬动石料时,则唱“撬石号子”;将石料拉走时,唱“抬石号子”。岩工号子以古丈县和龙山县流行的最具代表性。岩工号子有龙山县的《快三声单答词》《慢三声衣呀号》,古丈县的《岩工梭羊号子》《三声号子》《五声号子》等。古丈县的岩工号子有三声、五声两种。龙山县有八种之多,各有专名,如《喂喂号》《喂羊号》《梭羊号》等。

岩工三声号子

岩工五声号子

岩工梭羊号子

2.拖木号子

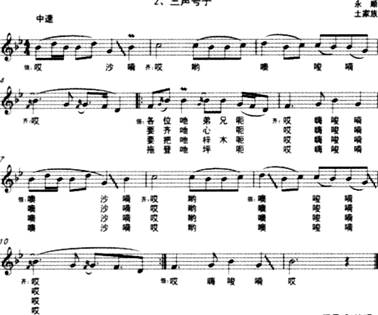

2、三声号子

汪承明演唱

杨兴贵记录

拖木号子是土家族人民在崇山峻岭中伐木之后,将木材拖运到目的地的过程中所喊唱的号子。主要流行于猛洞河、酉水等流域,尤以永顺县长官寨的拖木号子最有代表性。由于永顺地处武陵山区,山高林密,道路崎岖,对于拖木工人来说,劳动强度十分巨大,可以说是劳动强度最大的劳动之一,没有很多歇息的时间,甚至拖木工人的生命也受到很大的威胁,一不小心可能连木材和人一同跌入万丈深渊。因此其音乐表现也非常符合劳动场面的要求,也没有太多的抒发个人思想感情的内容。因此,永顺土家拖木号子不像土家船工号子那样既有和惊涛骇浪搏斗的紧张场面,又有在平缓的水面悠然自得的嬉戏画面。拖木号子音乐带有粗犷、健壮、风趣、诙谐、淳厚、朴实等浓郁的山村风格。在艺术特征方面,曲调比较轻松、节奏平稳、多带滑音,演唱形式一般为一领众和,唱腔比较固定,少有拖腔。过去的湘西交通闭塞,水运成了湘西土家儿女与外界联系的主要交通渠道,拖木号子成了劳动者主要的劳动号子,在湘西土家音乐中占有一定的位置。拖木号子又分为二声号子、三声号子、四声号子及间接号子四种。三声号子是由于领唱、齐唱用三句不同曲调而得名,节奏平稳,旋律性强。四声号子只有八小节,因为领唱、合唱各有四句不同的曲调而得名,其音调激越高昂,节奏短促有力,用于拖木的关键时刻。如拖木号子中的三声号子:“各位兄弟要齐心,要把梓木拖登坪。”都是根据拖木的地点来即兴创作,真正体现了“到什么地方唱什么歌”。又如在一些坡度很陡,行动艰难的地方,领头的就会提醒大家:“两声未动喊四声,前头皮条要用劲,后头皮条松一松,拖起枞树向前挪。”(“枞树”就是松树,“挪”就是慢慢往前移动。)因而“拖木号子”的歌词基本没有经过华丽词藻的修饰,大多都为脱口而出。从大多数拖木号子中不难发现,衬词的使用十分频繁,其衬词大多为吆喝声,而且大大超过了歌词的字数。衬词能完整地补充一个乐句,衬词的加入使呼号者的声音拉长,在声调上加以改变。拖木号子中有大量的衬词可以反复吟唱,不仅舒缓了语气、扩充了歌词的结构,使旋律更加丰富,也让劳动者情绪得到很好的释放和尽情的宣泄。相似衬词的多次运用,是土家劳动者有音无字的感情的生动表现。如永顺拖木号子《撬木号子》中的第一段歌词:“(领)哎唆哇,(齐)哎唆哇,(领)哟嗬哇,(齐)哟嗬哇,(领)各位吔弟兄啊(齐)哎嗬啊(领)你是吔听吔(齐)哎嗬哇。”共有29个字,但正句的歌词只有7个字,即“各位兄弟你是听”,其他皆为衬词,这也是拖木号子的主要特点。这样的应用在土家拖木号子中还有很多。

从唱腔的音调结构来看,“拖木号子”多以三度二音列“do-mi”、三度三音列“do-re mi”为骨干结构。领合时也会出现四度、五度的进行,如:“la-re”的四度进行和“la-mi”的五度跳进进行,但在二声号子、三声号子和间接号子中,四、五度的跳进用得较少,其旋律主要特点是:简单质朴,具有口语化的特点,以平稳的下行进行为主,音域较窄,一般在八度以内;也常出现四、五度的旋律跳进,无大跳,尾句落音均在主音上,给人沉着坚定的美感,下滑音巧妙地渲染了感情,使旋律增色不少,语言朴实纯美,旋律优美。

3.打夯号子

打夯号子(亦称“打夯歌”“夯工号子”),是土家族民间音乐非物质文化遗产之一。作为土家族的一种民间劳动歌谣,它代表着集体的力量、精神和热情。为了协调动作、提高效益、消除疲劳、振奋精神而产生。打夯号子声调高亢有力,节奏感强,唱词多用“咳哟”“咳咳哟”等虚词,通常是以一人领唱众人和的形式出现。民间称呼领唱人为领硪人。领唱人随想随唱,随见随唱,即兴而起,脱口而出,可以兴,可以怨,可以雅,可以俗。每逢秋冬季节修筑堤垸时,大堤上夯歌嘹亮,夯声震天,很是壮观。夯歌也由土著夯歌艺人、夯歌文化爱好者共同加以改进,糅合了许多朗朗上口、通俗简练的元素进去,使夯歌艺术更加贴近生活,更加具有欣赏性、艺术性与文化价值性。如今,随着工业化的推进,大堤的夯实、维修全部机械化操作,人工夯堤已经成为历史。打夯号子也面临着消亡的危机。

4.放排号子

湘西土家山区盛产木材,大量的木材扎成排,分别由酉水及其支流放到长江和洞庭湖。由于湘西境内深山峡谷,河流逢汛期流急滩险,因此,放排危险性很大,放排工有“在血盆里抓把饭吃”的说法,所以排工放排时都唱号子。汛期放排,情景十分壮观,有的排可长达二十多米,放排工吃住都在排上。排工少则几人,多则十几人。闯滩时人人上阵,与波涛搏斗,呼喊声不绝,有歌曰:“江心号子昂,两壁四声荡,呜呼响得仙人醉,木排踏破千层浪。”放排歌(放排号子)曲调丰富,较之“船工(夫)号子”更具歌唱性,旋律高亢优美,固定唱词较多。特别是平水的“摇撸号子”,基本上是五句子、四句子山歌,词曲句法颇为严谨,唱词多为唱古人、唱故事、唱情歌等。演唱时多为一领众和。

放排号子

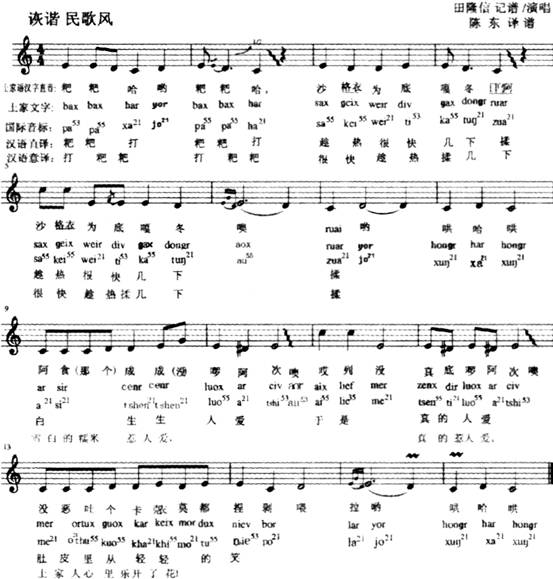

5.粑粑哈

土家语,汉语为:打粑粑。摆手人面对面相距三尺远,双手做握捶把状,两人交替举起双手往下打,你一捶、他一捶,有节奏地各打三下后,复原摆手。如此循环多次后结束一节。如谱例:

粑粑哈[-1]

1983年搬上首都舞台的土家族舞蹈《粑粑哈》就逼真地反映了土家族人打过年粑粑的这一生动场面。其音调结构突出地体现为五度三音列“la dor mi”的结构和“dor mi”三度二音列的结构。旋律音程形态与土家族母语的音调、调值密切相关联。前紧后松、前短后长的特性节奏型也与土家族母语的表达方式有直接的关系。

日期:2016

关闭

关闭  打印

打印