湘西苗鼓“三位一体”的艺术形态研究

当深入湘西神秘的原始苗寨时,古老苗歌的内涵,原始苗鼓的神韵,展现的是苗族丰厚的艺术底蕴,不仅内容丰富,技艺高超,而且保存完整,特色鲜明,让人在赞叹之余,感受到这的确是一方古朴音乐的净土。

笔者多年与苗鼓接触,从它那被熏得漆黑的鼓身和古铜色的鼓面上,从苗族人对鼓舞的痴迷和执著中,感悟到苗鼓渗透了这个民族的历史与文明,具有丰厚的民族文化内涵,是民族的精神象征,并具有强大的社会功能;而从苗鼓的表演形式和内容上看,既具有浓郁的民族艺术特色,又具有鲜明的传统艺术特性,特别是它的节奏音乐与舞蹈、叙事的完整结合,形成了中国纯鼓乐中独特的“三位一体”的艺术形式。

一、湘西苗鼓形成的历史、传承与特色

(一)湘西苗鼓的历史

“苗族是古代‘三苗,的后裔,‘三苗,又是‘九黎之后也’。”(湘西土家族苗族自治州民族事务委员会《民族志》编纂小组,湘西土家族苗族自治州地方志编纂委员会.民族志[M].长沙:湖南人民出版社,1999:167.)由于苗族祖先蚩尤的战败,从中原逐渐被驱赶至西部的崇山峻岭之中。“湘西苗族经过七次大迁徙”(苗青.披荆斩棘坎坷路战地斗天民族魂——湘西苗族史诗《鸺巴鸺玛》评介[A].湘西土家族苗族自治州苗族历史讨论会论文集[M].湘西土家族苗族自治州民族事务委员会编,1983:602—626.),才最后定居在湘西这样的深山老林,过着原始氏族部落式的生活,那时他们还处于十分原始的状态,豺狼当道,虎豹成群,为了驱赶猛兽,苗民们最初是靠敲打树干、竹干之类来惊吓它们,同时也给自己壮威,但日子一久,觉得这种声音不足以构成对猛兽的威胁,就开始寻找更宏大的一些声音,例如,他们将树干掏空,或将竹子做成竹帮,使其成为响器。在铜器时代,他们还发明了铜鼓,但这种鼓的声音仍然不理想,后来就开始用兽皮(主要是羊皮)做成了与现代鼓类似的响器(雏形鼓)。后来由于牛皮的运用,最终才产生、形成了早期的苗鼓,并把鼓声作为聚集人群,向大自然作斗争的信号,这也是湘西苗鼓的社会功能的体现。

湘西苗族虽然长期生活在一种刀耕火种、自给自足的氏族部落状态,但是对于他们来说,与外来势力的斗争也时有发生。特别是到了明朝,由于对当时朝廷政策的不满,被迫多次揭竿而起,反抗朝廷,据史料记载,苗民起义大大小小有近百次,其中历时最长的一次达16年之久,明朝廷调集京城及四省十余万兵力的征剿就有数次,像明朝始建的湘西南方长城就是直接镇压、限制苗族的历史见证。苗族人民在与外来势力的争斗和反抗朝廷的过程中,他们需要一种巨大的民族凝聚力,去形成强大的战斗集体,才能使他们这个民族生存下来,在这样的民族力量的凝结过程中,在民族的生死关头,苗鼓和号角一样起到了巨大的号召与鼓舞作用,它能够穿山越岭、唤醒那沉睡于深山壑谷的古老苗寨,苗族鼓声与苗族人民的心脉跳动早已紧密地联系在一起。

正因为“苗人在环境上,苦于种族、政治、经济之压迫,无以进展,故文化知识较落人后。所居之地,在荒山峡谷之间,出作入息,少与汉人接近……若不寻求一种娱乐,则不足以资人生乐趣,提高思想,活跃精神,促进健康”。(石启贵.湘西苗族实地调查报告[M].长沙:湖南人民出版社,1986:384—385.)因此,他们在劳动之余、休闲季节、喜庆之时一方面作为享乐,一方面相互切磋,在音色、力度、节奏上对原始鼓点进行了加工,开始萌发对苗鼓的艺术追求,并逐渐将舞蹈艺术引入苗鼓的表演之中,特别是将本民族的劳动、文化、生活等内容中的一些片段融入苗鼓的舞蹈表演(像上山砍树的过程、生产稻谷的过程、妇女梳妆打扮的过程等),具有完整的叙事效果,逐渐形成了适合本民族艺术传统与艺术表现的集节奏音乐、舞蹈表演及逻辑叙事“三位一体”的独特艺术形式。

(二)湘西苗鼓的传承

苗族对于本民族的风俗与文化主要用语言进行传承,因此,湘西苗鼓是没有任何文字或符号记载的,全凭言传身教,湘西苗族的每个地区都有技艺精湛、舞艺超群的男女鼓手,这些鼓手被当地人称为鼓王,既有男鼓王,也有女鼓王,千百年来的鼓艺就是通过这些鼓王一代代相传至今的(正如湘西苗歌一样,内容也十分丰富,但同样是靠歌王一代代口传下来的)。

尽管湘西苗族没有文字来记载苗鼓的历史,在汉文史籍中也只是有些零星记载,例如《苗防备览·风俗考》中载有:“刳长木空其中,冒皮其端以为鼓。使妇人之美者跳而击之,择男女善歌者,皆衣优伶五彩衣,或披红毡,戴折角巾,剪五色纸两条垂于背,男左女右旋绕而歌,迭相和唱,举手顿足,疾徐应节,名曰‘跳鼓藏’。”这是记述苗族“椎牛”时的苗鼓场面。但是多年来,笔者曾多次深入湘西苗寨,在苗族的老艺人那里,听到许多有关苗鼓的动人故事,例如,有苗族英雄战胜魔鬼后,剥其皮以蒙鼓,剔其骨以为槌,击鼓欢庆的;有苗族姑娘以善鼓为择偶标准的;有以击鼓表示欢聚团圆的;有苗民揭竿起义,胜利以后,大家盛装击鼓庆祝的。花垣老寨苗族鼓王石成业,既有高超的鼓舞技艺,又能详细地阐述苗族著名的“猴儿鼓”“花鼓”等产生的历史。

正因为有一代代鼓王的承传,所以,现在湘西苗鼓在苗族地区十分盛行,比如,每年的春节前后、农历“四月八”“赶秋”和“椎牛”等苗族传统的重大节日中,以及结婚嫁女、丰收喜庆、迎客送客等场合,都是他们展示鼓技的时机,苗族人把这种打苗鼓的活动按照时间和节气分别叫做“报农尖”(春节时)、“读农秋”(赶秋时)、“读农义”(椎牛时)、“报农巧”(接亲时)等,不论是村头寨尾、院坝晒场,还是山头崖脚,只要鼓声一响,人们就会从四面八方涌向鼓场,鼓手们竞相献技,大显身手,气氛十分热烈、欢快,而且常常是通宵达旦。笔者曾观看过苗族“百鼓会”的盛大场面,用100面大鼓围成一圈,每鼓一人敲打鼓边,里外各100人击鼓舞蹈,以“跳鼓舞”的形式,里外两圈,人逆向转动,一齐打鼓,一齐表演,节奏明快,音色洪亮,舞姿潇洒,场面振奋人心,气势排山倒海,从他们倾注的热情、身心投入的状态上可以理会到,苗鼓早已成了苗族人民抒发情感的一种独特的方式,是其生活甚至生命的一部分。

(三)湘西苗鼓的特色

苗族将其美的天分和灵性融入对苗鼓的感悟之中,在苗鼓节奏、音色异常丰富的基础上,将叙事舞蹈表演艺术也融入其中,使苗鼓文化成为中国鼓乐文化中独特的一枝。

湘西苗鼓的魅力所在,就在于存在着有别于其他鼓乐的独到之处,比如中原的威风锣鼓仅以节奏和气势见长,表演单一,只停留在表演粗犷气氛的层面上;西北的腰鼓尽管其击鼓方式多样,但节奏和音色较为单调,它是以奔放、狂野的风格见长;朝鲜族的长鼓以舞蹈见长,表演细腻、轻柔;像这些腰鼓和长鼓,还有维吾尔族的手鼓等,其特点是鼓随人动,活动范围大,表演性强。而湘西苗鼓,鼓是横放在鼓架上静止不动的,可是,由于苗族鼓舞丰富的节奏和音色变化,特别是多姿多彩的舞蹈叙事表演,不仅没有受到空间的限制,而且还达到了一种人与鼓的和谐、静与动的协调的高度美学境界。

苗鼓在表现男性的雄健、剽悍时,像男子徒手鼓舞、男子单人鼓舞的动作如同武术,刚健有力,与这类舞相配的鼓声地动山摇、震撼人心,体现了男性之壮美;在表现妇女的纺纱织布、梳妆打扮时,像女子花鼓舞则是那样的温柔妩媚、轻盈柔实,看起来有如“留连戏蝶时时舞”,听起来却是“自在娇莺恰恰啼”,体现了苗族女性的俏丽与柔美;在表现对山禽走兽的模仿(像猴儿碰鼓、猫儿洗脸、狮子滚球等)的过程中,表达了一种对大自然的向往以及人与自然的融合。这就是苗族人民通过苗鼓所反映出的审美内涵,他们用自己对美的体验去表现美、创造美,并通过苗鼓去表达对美的颂扬。有人认为:“贝多芬的音乐就是贝多芬用旋律和音响这种‘激情的语言,(康德语)完美地体现德国古典美学思想和所追求的境界的一种艺术活动;”(赵鑫珊.贝多芬之魂[M].上海:上海音乐出版社,1997:185.)那么湘西苗鼓也可以说是体现了湘西苗族的民族思想和美学追求的富有“激情的”“第一苗语”。

透过湘西苗鼓,我们还能窥视到中国历史长河中传统的击鼓神韵:鼓面高架,如皓月当空,气壮山河。江楼钟鼓,传颂着多少“夕阳箫鼓”的艺术佳话;边陲鼓楼,记载着多少将士的浴血奋战;古王朝的宫廷鼓舞不绝于耳,民间佛、道之鼓声森严而神秘;衙门前击鼓升堂,体现了一种威严与神圣。所有的这些鼓,虽然有着相同的打鼓形式,但是,它们各自体现出了一种什么样的内涵?它们之间,它们与湘西苗鼓之间有着什么样的渊源关系?我认为只有唯一的一个注解,就是博大精深的中国东方鼓文化的一脉相承!然而,能作为所有这些关系的终结者的中国东方鼓文化,在湘西苗鼓中得到了较为全面的反映和解释,这也是湘西苗族人民用生命和智慧通过漫长的历史酿造而成的,同时,这也是湘西苗鼓“三位一体”的艺术价值的充分体现。

二、湘西苗鼓的节奏与技法特色

湘西苗鼓是一种纯鼓(不加入其他乐器)的表演形式,和其他的鼓乐比较,在演奏技法上有着与众不同的地方,就是在同一面鼓上表现出两种不同的节奏和音色,即打鼓和打边(分别由两人完成,即使是“单人鼓舞”,指的是打鼓面和舞蹈者是一人,实际上还是两个人),是一种鼓点和鼓边相互配合的二重奏技法,鼓点为主奏,鼓边为伴奏,在表演过程中既有传统的节奏特色和技法体系,又能随机应变、灵活运用。苗鼓通过其特定鼓点的节奏、速度、力度、节拍等变化来体现它的旋法特征,在音响上和鼓边一起构建了一种独特的和声织体。

(一)节奏特色

1.打边

打边是一种固定节奏,它的速度决定着鼓点的速度,起到指挥整个鼓舞套路的作用,由于是敲击鼓身之木质部分,其音响与鼓点有着强烈的对比,对鼓点具有和声式的铺垫作用和补充效果。

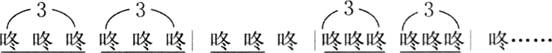

打鼓边,分打单边和打双边两种:单手打鼓边称为打单边,其节奏有强弱和快慢之分,采用4/4拍子和1/4拍子两种形式,4/4拍子的节奏速度较慢,强弱分明,具有强烈的韵律感;1/4拍子的速度较快,节奏活泼、欢快;谱例如下:

打单边之打法一:

![]()

打法二:

![]()

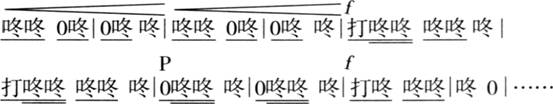

双手打鼓边称为打双边,其节奏在速度上只有快慢之分,情绪激昂,气氛热烈,基本采用的是1/4拍子,谱例如下:

打双边之打法右手:

![]()

左手:

![]()

在鼓点进入之前,都要先打几个小节的鼓边,起到前奏的作用,然后,打鼓者在打边的情绪和速度的渲染下起鼓。有时为了加强打边,像凤凰县的苗鼓就常用双人的打边形式,以增强音响强度,营造更为浓烈的气氛。

在以前对苗鼓的搜集整理过程中,对以上谱例中1/4拍子的鼓边技法普遍是采用2/4的节拍形式,而笔者经过反复的现场考证与对比,认为打边的节奏运用1/4的节拍形式更为合理,其理由有三:第一,从打边的节奏音响上,并没有明确的2/4拍的强弱关系;第二,打鼓者可以任意地从打边节奏中进出,尤其是《猴儿鼓》,经常要停鼓进行表演,如果是2/4拍恐怕就没有这么自由了;第三,鼓点的节拍变化并不影响打边的节拍,鼓点的节奏有着充分的自由度。

2.鼓点

在使人眼花缭乱的鼓点节奏中,仍然可以找到其基本规律。

(1)鼓点的基本奏型。

一点鼓:

![]()

三点鼓:

![]()

五点鼓:

![]()

或带休止:

![]()

七点鼓:

![]()

或带休止:

![]()

九点鼓:

![]()

十一点:

![]()

六槌:

![]()

“一点鼓”常作为“起鼓”,“六槌”大多用来转身或交换位置使用,从基本节奏型的其他几种的整体结构上看,形成了一种非常有规律的数列化形状,这种数列化的节奏型很大程度上规范了苗鼓这一节奏音乐的乐曲结构,使乐曲从无形变成了有形,所有苗鼓乐曲基本上就是这样的节奏型通过有序或无序的组合而形成的。例如,《女子双人鼓舞》的鼓点(鼓点谱选自《中国民族民间舞蹈集成》湖南省卷编辑部湘西自治州编写组编《湖南民族民间舞蹈集成》(湘西土家族苗族自治州资料卷),1984年版,第175—176页。)

鼓点:

![]()

鼓边:

![]()

![]()

![]()

[7]

![]()

![]()

(以下相同)

![]()

(以下相同)

[14]

![]()

[22]

![]()

[78]

![]()

[86]

![]()

[94]

![]()

[102]

![]()

1—4小节为打边前奏,5—10小节为起鼓,乐曲大量地运用了“三点鼓”“五点鼓”等基本节奏型,中间多次运用了“六槌转身”及其他节奏变化,78小节后,乐曲进入高潮,大量地运用了“七点鼓”,并加入了打鼓边(这里指打鼓者打的鼓边,也用“打”记谱),使情绪更加高涨,102—106小节为收鼓,乐曲层次分明,结构完整。

在两人以上表演的鼓舞中,因为要求动作与节奏统一,相对而言节奏较为简单、规范、有序,讲究相互协调,体现的是团结协作;而单人鼓舞表演相对较为自由,节奏和音色变化较多,讲究内涵,体现的是一种韵味和美。

(2)鼓点的变化节奏型。精湛的苗鼓技法是一种非常复杂的结构体,其节奏虽然大部分属于基本节奏型,但也有许多其他节奏形式,为了有别于基本节奏型,在此称为变化节奏型。

①十六分音符的节奏型。

如《猴儿鼓》中就常常出现以下节奏(都以2/4拍为例)。

例一:

![]()

例二:

![]()

以上节奏可以清晰看出是从“三点鼓”变化而来。

②附点与切分节奏。

如《单人花鼓》中常出现以下节奏。

例一:

![]()

例二:

![]()

③三连音节奏。

如《四人鼓舞》中:

这样的鼓点节奏,有些欢快、有些活泼、有些略带诙谐,给人以灵气,动感强烈,使苗鼓的鼓点内容更为充实,表现更加丰富,增强了苗鼓的艺术感染力。

(3)鼓点的节拍特点。

根据丰富的苗鼓实例,最为常见的是2/4拍子,但有时也再现其他形式的拍子交杂其中,例如,《四人跳鼓》有这样的拍子变化:

![]()

这里出现的由2/4到3/4再到2/4的节拍交替变化,过渡非常自然。

(二)技法特色

湘西苗族不论男女老少都善打苗鼓,所表现的苗鼓技法确实堪称一绝,苗鼓的形式多种多样,内容丰富多彩,风格各有所长。

1.体裁形式

湘西苗鼓的表演是以单个的鼓为主体的,但表演的人数不一样,其体裁形式就以鼓点表演人数而定:

(1)“单人鼓舞”(不论男女)是鼓面朝前,表演者在鼓面前,另有一人在侧面敲边,像《猴儿鼓》《徒手鼓》等都是这种形式。(《女子双人鼓舞》的两位表演者也在同一鼓面,其表演有两种形式,一是两人相对,使用对称的鼓点节奏和舞蹈动作;二是一人击鼓,另一人表演作为陪衬。)

(2)“双人花鼓舞”(男女不限)流传于湘西凤凰县,鼓腰朝前,鼓面朝两侧,打边的是打单边,两位表演者位于鼓的两头分别各打一面,同样使用对称的鼓点节奏和舞蹈动作。

(3)“四人跳鼓”则需要一个四个鼓面的特制鼓,架好以后,由四人各打一面,鼓点节奏和舞蹈动作统一,表演完一套以后,按顺时针方向轮换一次鼓面,进行环绕鼓舞。

(4)“团圆鼓舞”的鼓架是矮架,鼓面朝天,一人打鼓(也可表演动作)作为伴奏,节奏快慢不限,其余人员环绕起舞,人数不限,可单圈,可双圈,也可三圈,每个动作做上三圈,再反向重复进行。

以上作为苗鼓的传统形式仍然完整地保存着,同时苗鼓的技法也在不断创新。

2.击鼓技法

在鼓槌的拿法上,有握槌、卡槌、抓槌、板槌以及虚拳等多种方式,可以拿鼓槌的一头,也可以拿鼓槌的中间,这就派生出许多不同的击鼓方式,特别是在表演的过程中,受情绪的影响,击鼓方式还会有所变化,因而产生了许多其他鼓类少有的音色。

表演者的身体既可以面对鼓面,也可以背对鼓面;既可以左右侧身击鼓,也可以旋转或翻转而击之;击鼓的方式可以是用鼓槌打,也可徒手打,或肘碰头撞,也可以脚踢膝顶;有正手打,有反手打;还有背手打,穿裆打;既用单手打,也用双手打,等等。

像试鼓、起鼓、揉鼓、拍鼓、戏鼓、惊鼓、碰鼓、玩鼓、收鼓等技法,说明苗鼓具有规范的套路和章法,鼓手具有良好的技术素质。

像内花击鼓、外花击鼓、绕花击鼓、插杆击鼓、击鼓举旗、交替击鼓、双花击边、掀杆击鼓、下叉击鼓和下板腰击鼓等技巧组合,使苗鼓技法具有相当的难度,节奏富于变化,音色十分丰富。

在击鼓技法与舞蹈动作配合的过程中,像绕胸花、六点转身、八槌转身、翻腰打鼓、平转身、转水车、仙人跳圈等高难度技法更是令人叫绝。

像躲逃、单立察看、左右察看、雀展翘、美女梳头、欢欢喜喜、喜笑颜开等技法增强了苗鼓的表演性。

像猴儿亮相、猴儿摆身、猴儿扭身、猴儿抓痒、猴儿擦痒、转圈圈、攀藤戏秋、猴儿打秋千、丢石吓人、猴儿欢鼓等形成了逻辑性的组合技法,体现了苗鼓的叙事性。

苗鼓的速度有一定的套路定式,打边的人一般要遵循这样的速度原则,什么打法形式用什么样的速度,有些曲目速度从头到尾是稳定的,有些曲目则是变化的,速度的变化有多种形式,如前慢后快(中间为渐快)、前快后慢、中间快两头慢等。

苗鼓力度上的对比及变化,不仅只在男女和地区差异上,而是随着表演者情绪的不断变化和推动,随着表演情节的情趣发展,贯穿在乐曲的每一个乐句和乐段之中。例如在《单人鼓舞》中:

(1)

![]()

像这样的乐句有些女鼓手打起来非常轻盈、活泼,极有弹性,而大部分男鼓手(其中也有个别女鼓手)打起来劲道十足,有时甚至是双手握槌,达到了鼓的最大音量。

(2)

这样的小乐段是通过力度的变化来表现的,第一、第二小节和第三、第四小节是相同的句型,力度上要有明显的渐强;第五小节和第六小节也是句型相同,用强力度,特别是这两个小节的第一个音;第七小节与第八小节是两个短小的弱起小节,非常轻巧;最后是两个强的总结性的小节。

苗鼓的技法内容还有许多较为复杂而又独特的地方,限于文章篇幅,这里不再一一列举。

三、湘西苗鼓的舞蹈特色

世界上鼓和舞常常是相伴在一起的,有鼓必有舞,只是由于地域和民族的不同,其鼓舞在形式与内容上各具特色而已。湘西苗鼓同样是一种鼓和舞的伴生形式,它之所以能使人在听觉和视觉上都感受到一种艺术的强烈冲击力和审美愉悦,根本原因不仅在于其高超的节奏音乐艺术,而且还在于苗鼓中的这种舞蹈既具有强烈艺术表现力的表演性,又具有贴近民族生命内涵的叙事性。

(一)舞蹈的表演特色

1.表演技巧

湘西苗鼓的舞蹈表演技巧十分成熟,拥有非常完整的技巧动作与组合体系,像专业舞蹈那样讲究基本步法、腿功、手法以及身体的协调和翻滚,并且注意与打鼓相结合,与面部表情相融通。有许多鼓手往往还在一些特殊的表演技巧上有所突破,从而使苗鼓艺术不断地向前发展。

其基本步法有:八字步、绞麻花、碎碎步、移步、梭步和磋步等,而在舞蹈的表演过程中,根据表现的内容而产生了更为丰富的步法,如靠步、猴靠步、猴步、踏步、斜丁步、盖步、大跳、小跳等。在表现一些组合或是大的曲目的开始阶段,常常要运用到“半蹲

日期:2016-10

关闭

关闭  打印

打印