湘西少数民族的民间舞蹈艺术遗产

如果把少数民族的各种艺术文化遗产比喻为王冠,那么少数民族的舞蹈艺术就是王冠上那颗最绚丽的宝石。中央民族大学舞蹈学院朴永光教授曾把我国当代民间舞蹈传承概貌分为原生态、次生态和次次生态三种民间舞蹈承传形态。“由普通民众负载,且由他们在民俗仪式或民俗活动中承传的民间舞,学界通常称为原生态民间舞蹈……那么,我们所要下大力气加以保护的是承传于民众中的存活于民俗仪式或民俗活动中的原生态民间舞蹈。”(朴永光:《保护我国当代原生态民间舞蹈之我见》,载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》,2004年第5期。)而原生态民间舞蹈在我国少数民族舞蹈艺术宝库中可以说是保存的最为完整的。我国少数民族的原生态民间舞蹈一般可分为来源于少数民族民俗仪式中的祭祀舞蹈(或称为娱神型舞蹈)和来源于民俗活动中的民俗舞蹈(或称为娱人型舞蹈)两大类。

湘西各民族人民自古以来就能歌善舞。这里至今还保存着大量的原生态民间舞蹈,如湘西土家族毛古斯舞就被舞蹈学界誉为“中国舞蹈的最远源头”,舞蹈内容展现了一幅土家族原始初民“童年时代”的生活画卷,也说明了湘西少数民族的舞蹈发展史源远流长。湘西少数民族的民间舞蹈艺术遗产极为丰富,湘西各族人民也在顽强地守护着这片被著名舞蹈理论家资华筠称为原生态舞蹈的“精神植被”。湘西少数民族民间舞蹈艺术遗产仅被列入国家级非物质文化遗产名录的就有“湘西土家族毛古斯舞”、“土家族摆手舞”、“湘西苗族鼓舞”三个项目;入选湖南省省级名录的除上述国家级名录项目外,还有“文武茶灯”、“湘西苗族接龙舞”、“湘西土家族铜铃舞”、“苗族绺巾舞”、“苗族团圆鼓舞”等;入选湘西自治州州级名录除上述国家级、省级名录外,还有“苗族童子鼓舞”、“地花灯”、“解放岩花灯”、“苗族调年舞”、“苗族狮舞”、“苗族舞龙”、“龙山跳花灯”、“厄巴舞”、“潭溪筷子舞”等。

“湘西土家族毛古斯舞”于2006年由湘西州申报入选第一批国家级非物质文化遗产名录。该项目已确定的国家级传承人有彭英威(已故)、彭南京。

毛古斯舞,土家族语称“谷斯拔帕”、“帕帕格次”或“拔铺嘎”,汉语多称为“毛古斯”或“毛猎舞”。(据张伟权先生考证,关于毛古斯的土家语称谓有13种之多,汉语称谓也有9种。参见张伟权:《茅谷斯研究——土家族远古生存文化破译》,武汉:崇文书局,2008年版,第7-25页。)毛古斯舞产生于土家族祭祀仪式中,是湘西土家族一种古老的舞蹈形式,主要流布在湘西的龙山县、永顺县、保靖县、古丈县。早在清代同治年间永顺土家族文人彭勇功就写有《溪州竹枝词》:“官厅堡上人如潮,雪花又伴歌声飘。村姑摆手口吹‘管’,后生‘食姐’身捆草。”(“口吹‘管’”指土家族吹管乐器“咚咚喹”,“食姐”是土家语,即狩猎的意思。)诗中的“后生‘食姐’身捆草”一句就是描写土家族毛古斯舞表演中的“食姐”(狩猎)场景。可见,土家族毛古斯舞的表演已经有很长的历史了。

毛古斯舞是一种具有人物、对白、简单的故事情节和一定的表演程式的原始戏剧舞蹈,它以近似戏曲的写意、虚拟、假定等艺术手法表演土家先民渔猎、农耕等生产内容,既有舞蹈的特征,又有戏剧的表演性,两者杂糅交织,浑然一体,因此,学术界常常把它称为“中国舞蹈的最远源头”或“中国戏剧的活话石”。毛古斯舞表演大多与跳摆手舞穿插进行,有时在一定场合单独表演。一般连续表演3~7夜,每一夜表演一个完整的场次,舞蹈节目名称都是土家语,主要有![]() (借日)”(做阳春)、

(借日)”(做阳春)、![]() (送坐、些的)”(捕鱼、打铁)、

(送坐、些的)”(捕鱼、打铁)、![]() (食姐)”(打猎)、

(食姐)”(打猎)、![]() (卡普他)”(织土花布)、

(卡普他)”(织土花布)、![]() (玻左玻、送嘎布)”(推磨、舂碓)、

(玻左玻、送嘎布)”(推磨、舂碓)、![]() (罗嘎尼啊乙)”(抢亲)、

(罗嘎尼啊乙)”(抢亲)、![]() (搓你)”或

(搓你)”或![]() (翁习你)”(找住处)、

(翁习你)”(找住处)、![]() (里你)”(找地)、

(里你)”(找地)、![]() (火畲嘎)”(砍火畲)、

(火畲嘎)”(砍火畲)、![]() (灭扎)”(纺棉纱)、

(灭扎)”(纺棉纱)、![]() (色左第阿)”(请药匠)、

(色左第阿)”(请药匠)、![]() (痴吐)”(读书)等场次。毛古斯舞动作特点别具一格,表演者屈膝,浑身抖动,全身茅草唰唰作响,头上五条大辫子左右不停摆动,表演中碎步进退,左右跳摆,摇头抖肩。舞蹈内容可根据表演动作清楚地分辨出来。该舞蹈最突出的特色在于服饰的风格,表演者身穿草衣树皮,古朴大方,极具原始风情。表演对话时要求变腔变调,使观者辨认不出表演者的真实身份。最重要的是毛古斯舞作为一种古老和独具特色的艺术形式,可以为土家族舞蹈来源的研究提供较可靠的线索。(陈廷亮、姚赛红:《土家族“茅古斯”文化本源及非物质文化遗产保护》,载《民间文化论坛》,2005年第6期。)

(痴吐)”(读书)等场次。毛古斯舞动作特点别具一格,表演者屈膝,浑身抖动,全身茅草唰唰作响,头上五条大辫子左右不停摆动,表演中碎步进退,左右跳摆,摇头抖肩。舞蹈内容可根据表演动作清楚地分辨出来。该舞蹈最突出的特色在于服饰的风格,表演者身穿草衣树皮,古朴大方,极具原始风情。表演对话时要求变腔变调,使观者辨认不出表演者的真实身份。最重要的是毛古斯舞作为一种古老和独具特色的艺术形式,可以为土家族舞蹈来源的研究提供较可靠的线索。(陈廷亮、姚赛红:《土家族“茅古斯”文化本源及非物质文化遗产保护》,载《民间文化论坛》,2005年第6期。)

毛古斯舞不仅对研究土家族最初的生活形态、生活方式有着十分重要的价值,其表演形态中所保留的自然崇拜、图腾崇拜、祖神崇拜等远古信仰符号和写意性、虚拟性、模仿性等艺术元素,更是一笔弥足珍贵的非物质文化遗产。2011年,笔者与张子伟、唐方科、刘能朴等合著的《湘西土家族毛古斯舞》一书已作为“湘西自治州国家级非物质文化遗产丛书”之一出版发行,该书对湘西土家族毛古斯舞的名称、流布地域、源流、演变、编演形式与内容、研究价值、保护与传承情况都进行了较为详细和权威的叙述。(参见张子伟、唐方科、陈廷亮、刘能朴:《湘西土家族毛古斯舞》,长沙:湖南师范大学出版社,2011年版。)

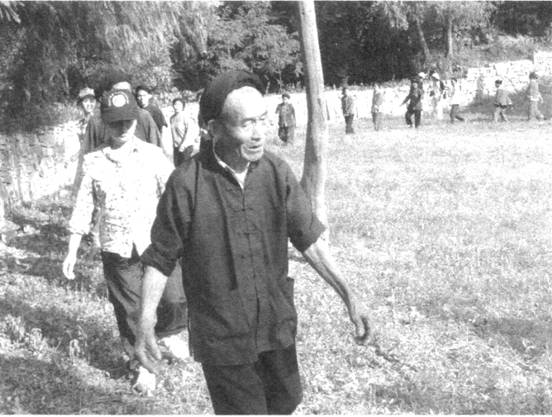

“土家族摆手舞”于2006年由湘西自治州申报入选第一批国家级非物质文化遗产名录。该项目已确定的传承人有田仁信(国家级、州级)、张明光(国家级、州级)。

田仁信在传授摆手舞

土家族摆手舞是最具土家族民族特色、最能反映土家族古老祭祀风尚的民间舞蹈,现主要流传于湘西龙山、保靖、永顺、古丈等县境内的土家族聚居地区。一般在农历正月初三至正月十五夜间表演,也有在三月、五月进行的。土家族摆手舞有大摆手舞和小摆手舞之分,大摆手土家语叫“叶梯黑”或“起也”,小摆手土家语叫“舍巴日(跳摆手)”、“舍巴格茨(玩摆手)”等。“其大小之分不仅仅指活动规模而言,主要区别于赛神的内容。大摆手是祭祀土家族远古祖先八部大神的,而小摆手则是以祭祀彭公爵主、向老官人、田好汉等土司土官为主的。”(田发奎主编:《龙山县非物质文化遗产名录集锦》,西安:未来出版社,2007年版,第90页。)摆手舞产生于土家族古老的祭祖仪式中,据清代八部大王庙残碑和县志记载推测,摆手舞已有近千年历史。龙山县西湖乡卸甲寨有一块建于清乾隆二十六年(1761年)的摆手堂碑文记载云:“每岁于三月十五日进庙,十七日圆散。男女齐集神堂,击鼓鸣钟歌舞之,名曰摆手。以为神之欢也,人之爱也。”清·乾隆《永顺府志·风俗》载:“各寨有摆手堂,又名鬼堂,谓是已故土官阴司衙署。每岁正月初三至十七止,夜间鸣锣击鼓,男女聚集,跳舞长歌,名曰摆手,此俗犹存。”(乾隆:《永顺府志》卷十《风俗》。)清·光绪《龙山县志·风俗》亦载:“土民赛故土司神,旧有堂曰摆手堂,供土司某神位,陈牲醴,至期,即夕,群男女并入。酬毕,披五花被锦,帕首,击鼓鸣钲,跳舞歌唱。竟数夕乃止。……歌时男女相携,翩跹进退,故谓之摆手。”(光绪:《龙山县志》卷十一《风俗》。)清代土家族文人所写的《溪州竹枝词》也有许多描写土家族跳摆手舞场面的诗句,如“新春上庙敬彭公,唯有土家大不同。各地吔嗬同摆手,歌声又伴‘呆呆嘟’。(彭勇行)”(“呆呆嘟”:土家族吹管乐器“咚咚喹”的别称。)“千年铜柱壮边陲,旧姓相沿十八司。相约新年同摆手,春风先到土王祠。(唐人汇)”“新春摆手闹年华,尽是当年老土家。问到村人为何事,大家报赛土王爷。”等等。由此可见,湘西土家族摆手活动至少在明清之际已是相当盛行了。但有学者认为摆手舞由古代“巴渝舞”演变而来,(段绪光:《巴渝舞源和流》,载《中南民族学院学报》,1984年第4期。)这种说法是值得商榷的。(陈廷亮、黄建新:《摆手舞非巴渝舞论》,载《中南民族大学学报》,2006年第4期。)

土家族摆手舞集歌、舞、乐于一体,表现开天辟地、人类繁衍、民族迁徙、狩猎捕鱼、桑蚕绩织、刀耕火种、古代战事、神话传说、饮食起居等广泛而丰富的历史和社会生活内容。其舞蹈内容以上述仪式程序结构而成,舞蹈动作语汇极为丰富,有120多种。在舞蹈动作中有表现土家人![]() (食姐)”(即赶肉或打猎)、

(食姐)”(即赶肉或打猎)、![]() (送坐)”(摸鱼)的“渔猎舞”;有表现土家人庆祝丰收和从事农事活动的

(送坐)”(摸鱼)的“渔猎舞”;有表现土家人庆祝丰收和从事农事活动的![]() (里嘎)(挖土)、

(里嘎)(挖土)、![]() (捏拉乙)”(撒种)、

(捏拉乙)”(撒种)、![]() (立布乙)”(洒谷种)、

(立布乙)”(洒谷种)、![]() (丝力舍)”(插秧)、

(丝力舍)”(插秧)、![]() (里铺”)(除草)、

(里铺”)(除草)、![]() (齐补撇)”(扯黄豆)、

(齐补撇)”(扯黄豆)、![]() (立布哈)”(打谷子)、

(立布哈)”(打谷子)、![]() (翁巴哈)”(打高粱)、

(翁巴哈)”(打高粱)、![]() (扯库彻”)(绩麻)等“农事舞”;有表现求出猎有所收获,表现狩猎的“打猎舞”;有表现土家先民反抗民族压迫的“军事舞”;有表现土家人日常生活,如游戏、婚嫁、社交等情趣的

(扯库彻”)(绩麻)等“农事舞”;有表现求出猎有所收获,表现狩猎的“打猎舞”;有表现土家先民反抗民族压迫的“军事舞”;有表现土家人日常生活,如游戏、婚嫁、社交等情趣的![]() (克其巴库吐)”(跳蛤蟆)、

(克其巴库吐)”(跳蛤蟆)、![]() (软巴打几)”(水牛打架)、

(软巴打几)”(水牛打架)、![]() (撇嘎哈)”(打蚊子)、

(撇嘎哈)”(打蚊子)、![]() (拉嘎皮)”(冰口痛)等动作的“生活舞”。土家族摆手舞舞姿大方粗犷,有单摆、双摆、回旋摆等动作。舞蹈场地一般在摆手堂前的坪坝上。舞蹈分为大摆手和小摆手,大摆手祭祀族群众始祖——八部大神,规模浩大,舞者逾千,观者过万;小摆手主要祭祀本姓(彭、向、田等)祖先,规模较小。其音乐包括声乐伴唱和器乐伴奏两部分,声乐主要有起腔歌和摆手歌,乐器主要是鼓和锣,曲目往往根据舞蹈的内容及动作而一曲多变。摆手舞的动作特点是同边、顺拐、屈膝、下沉,表现风格雄健有力、自由豪迈。

(拉嘎皮)”(冰口痛)等动作的“生活舞”。土家族摆手舞舞姿大方粗犷,有单摆、双摆、回旋摆等动作。舞蹈场地一般在摆手堂前的坪坝上。舞蹈分为大摆手和小摆手,大摆手祭祀族群众始祖——八部大神,规模浩大,舞者逾千,观者过万;小摆手主要祭祀本姓(彭、向、田等)祖先,规模较小。其音乐包括声乐伴唱和器乐伴奏两部分,声乐主要有起腔歌和摆手歌,乐器主要是鼓和锣,曲目往往根据舞蹈的内容及动作而一曲多变。摆手舞的动作特点是同边、顺拐、屈膝、下沉,表现风格雄健有力、自由豪迈。

土家族摆手舞对研究土家族历史、战争、宗教、迁徙、生产、生活、爱情、民俗等都有十分重要的价值,其中反映的战争内容体现了土家先民英勇善战、不怕牺牲的民族精神。同时,摆手舞再现了土家族农耕生活的全过程,反映了土家族人民热爱劳动、不畏艰险、热爱生活、顽强生存的乐观主义精神,是了解和研究土家文化的重要材料,也是土家族极其珍贵的原生态民间舞蹈文化遗产。

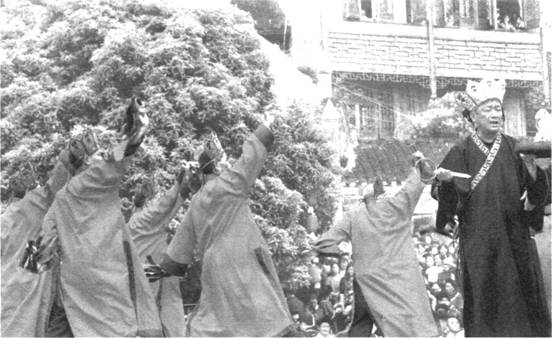

“湘西苗族鼓舞”于2006年由湘西自治州申报入选第一批国家级非物质文化遗产名录。该项目已确定的传承人有洪富强(国家级、州级)、石顺民(国家级)、龙英棠(州级)等。

苗族鼓舞表演(易长松摄)

湘西苗族鼓舞苗语统称为“宝龙”,主要流布于湖南省湘西土家族苗族自治州境内的吉首市和凤凰、泸溪、保靖、花垣、古丈等县境内的苗族村寨。鼓舞表演随时间和节令不同有各种不同的称呼,如椎牛打鼓跳舞苗语称“宝龙义”;赶秋时打鼓跳舞称“宝龙秋”;接亲打鼓跳舞称“宝龙巧”;过年打鼓跳舞称“宝龙尖”;赶场时打鼓跳舞称“宝龙强”。据历史文献记载该舞源于汉代以前,产生在苗族祭祀活动中。民国时著名学者凌纯声、芮逸夫先生在《湘西苗族调查报告》中就曾考证:“《山左金石志》、《南阳汉书像汇存》诸书,均载有汉代鼓舞图像。看图赋,则汉代鼓舞,宛然在目。南阳石刻鼓舞图像二幅,与今日红苗鼓舞极相似。可见鼓舞由汉代传入苗中之说,十九可信。”(凌纯声、芮逸夫:《湘西苗族调查报告》,北京:民族出版社,2003年版,第152页。)随着时代的变迁,苗族鼓舞已成为苗族人民最喜爱的舞蹈艺术形式。(王一波、陈廷亮:《浅析苗族鼓舞的起源和发展》,载《北京舞蹈学院学报》.2008年第1期。)

湘西苗族鼓舞的种类多达数十种,常见的有花鼓舞、猴儿鼓舞、女子单人鼓舞、男子单人鼓舞、团圆鼓舞等。这些舞蹈特点鲜明,表演者打鼓起舞,节奏明快,双手交替击鼓,两脚轮换跳跃,全身不停扭摆,动作舒展大方。猴儿鼓舞灵巧多变,风趣诙谐;花鼓舞温婉妩媚,身态柔美;男女鼓舞多为屈膝矮桩,动作豪放刚健;女子鼓舞步法灵活,含蓄抒情;团圆鼓舞场面宏大,激荡活泼。

湘西苗族鼓舞历史久远,在与外来势力的争斗和反抗封建朝廷的过程中,苗鼓号角起到了号召与激励民众的作用,形成巨大的民族凝聚力,苗鼓更是成了湘西苗族的圣物。自古以来,苗族鼓舞的表演即蕴涵了苗族人民的虔诚信仰和勇于创造、顽强拼搏的民族精神。湘西苗族鼓舞是湘西苗族人民传承下来的极为珍贵的非物质文化遗产,保护和开发湘西苗族鼓舞对研究苗族的历史、战争、宗教、迁移、生产、爱情、民俗等有着十分重要的意义。

“湘西苗族接龙舞”于2008年由吉首市和花垣县联合申报入选湖南省第二批省级非物质文化遗产名录。

“接龙舞”是湘西苗族古老的一种民间舞蹈,流布于凤凰、吉首、花垣、保靖、古丈等县的苗族地区。因为“龙”象征吉祥,在过去的年代里,苗族人民为了摆脱苦难,希望用“接龙”来祈求幸福。接龙舞蹈就是苗族人民表达“龙”接到家后的喜悦心情。接龙舞多在每年二月或十月进行。跳舞时,一般为8人参加,也有多人的,年龄不限,一般多为年轻姑娘。跳接龙舞时,由领舞者(扮龙师)一个在前手持瓷碗敲碗带头,后跟两人各持红绿旗一条,做成龙形(也有牵帕子做龙形的)。随后由一群美丽的苗族姑娘,穿着节日盛装,右手打花伞、左手拿手帕,旋伞起舞,表示龙来必有雨。在接龙时还要从接龙到家的这段路上插上无数面彩旗。接龙舞的舞蹈动作有龙翻身、龙穿花、跳龙门、龙抢宝、龙进门、关龙门、丢粑粑等。以土长号和包包锣伴奏为主,加进锣鼓和唢呐齐奏。接龙舞为集体舞,舞者转动花伞,“龙”行游走,姿态十分优美。

“湘西土家族铜铃舞”于2008年由保靖县申报入选湖南省第二批省级非物质文化遗产名录。

土家族八宝铜铃舞表演

“湘西土家族铜铃舞”又称“八宝铜铃舞”,是土家族梯玛祭神时跳的一种祭祀仪式舞蹈。主要流布于龙山、保靖、永顺、古丈等县境内的土家族地区。铜铃舞源于何时史籍无记载,但在清代和民国时期较为盛行。梯玛在主持祭祀活动时,头戴凤冠,身穿八幅罗裙,吹起牛角,手持八宝铜铃,边舞边唱梯玛神歌,歌颂祖先的创业和迁徙,祷告先人安宁,祈求人后人幸福。铜铃舞分为坐舞和立舞两种。有摇铃喂马、逗马、上马、跨马、奔马、赛马、下马和“上天堂”、“下地狱”、“过天桥”、“打秋千”等动作。舞姿丰富多变,有左右摇铃,八字步摇铃、踩八卦摇铃、跳莲花摇铃、转圈摇铃、踩四方摇铃等,双腿稍曲,顺拐摇动铜铃,上身抖动摇摆,整个舞蹈动作雄健有力,粗犷豪放,再加上梯玛穿八幅罗裙,又如孔雀开屏,十分优美。这是一种典型的祭祀娱神舞蹈,是土家族传承至今的珍贵非物质文化遗产,就有极高的宗教学、舞蹈学、民族学等学科的研究价值。

“苗族绺巾舞”于2008年由花垣县申报入选湖南省第二批省级非物质文化遗产名录。

绺巾舞为湘西苗族祭祀性舞蹈,以手拿的法器(绺巾)而得名。多用于傩愿、接龙、椎牛等祭祀活动之中。流布于湘西州花垣、凤凰等县苗族聚居地区。其舞蹈功能是压邪、镇恶、灭害、除灾、谢神、还愿等。绺巾由12~24条绣花布巾联缀而成,长约40厘米,上端宽3厘米,下端宽7厘米,由一根长30余厘米的木棒穿上作柄。每做完一堂法事,则户主必馈赠一条绺巾。因此,这种法器也是苗巫功果的见证。绺巾分为围巾和飞巾两种,围巾用于斗妖除恶,飞巾用于驱魔迎圣。跳绺巾舞时,苗巫身穿红色质袍,头戴黑色帽,帽顶缝一排猪毛,前面围一道凤冠。他左手握绺巾,右手握司刀。其基本动作有:“三拜”、“撒梅花”、“拜五云”、“耍四方”、“拜将”、“飞巾”、“扬尘”、“车轮滚”、“插巾”等。其动作柔中有刚,庄重有力。其歌曲的音乐节奏自由,可长可短,可随引腔,但甩腔大都相同,且以锣鼓伴奏。此舞亦为集体舞,舞者人越多,气氛越热烈。

“文武茶灯”于2006年由凤凰县申报入选湖南省第一批省级非物质文化遗产名录。

湘西“文武茶灯”又称“花灯”,流布于湘西各县的汉族聚居区和部分民族杂居区。是由外地汉族地区传入湘西少数民族地区的舞种。据清乾隆《辰州府志》记载:“元宵前数日,城乡多剪纸为灯,或龙或狮,及各鸟兽状。十岁以下儿童扮演采茶秧歌诸故事。”(乾隆:《辰州府志》卷十四《风俗》。)清道光《凤凰厅志》亦载:“元宵前数日,城乡敛钱扮各种花灯,为龙马、禽兽、鱼虾各状,十岁以下儿童扮演采茶秧歌诸故事。至十五夜,笙歌鼎沸,灯烛辉煌,谓之闹元宵。”可见,文武茶灯至迟在清初已流传于湘西。湘西茶灯班社首推凤凰县水田班,清乾隆、嘉庆年间,凤凰水田就已建立了兔坪茶灯会,清代中期流行于水田、林峤、木江坪等乡镇一带,著名花灯艺人有刘大旭、刘大某、刘祖胜等刘家班世代传人。

湘西文武茶灯多为对子茶灯,即一旦一丑。演员只演不唱,由掌灯师或乐师帮唱。故有“摆灯”和“跳灯”(哑灯)之称。主要节目有《四季花》、《绣荷包》、《闹五更》、《进花园》、《拜年》等。武茶灯是在对子茶灯基础上吸收民间武术发展而成,如“十打”等。还有多旦多丑的群茶灯如《大采茶》、《高脚花灯》等,两旦一丑的“姊妹花灯”如《姐妹花灯》,一旦独舞的如《放风筝》等。

花灯(茶灯)多在一张大方桌上表演。每逢春节,从初一至十五,由艺人组织玩灯班子,走乡串寨依次演出,谓之“送灯”,表演结束,主人送红包彩礼,艺人演唱“谢茶”方可离去。文武茶灯演唱内容还有反应劳动生产、爱情、讲古劝今、忆苦思甜等。茶灯舞蹈动作丰富多彩,仅凭一双手、一把扇和一块小手帕,即可表现出日月风云、花鸟虫鱼等。表演动作组合称为“套子”,调度变化称为“圈子”。茶灯音乐多为专曲专调,大部分属五声音阶,旋律多为级进,节奏时值较短,唱腔大量运用衬词,富有变化。

1984年编辑的《中国民间舞蹈集成·湖南卷·湘西自治州资料卷》中共收录湘西文武茶灯扇子拿法22种,扇花20种,各种手势29种,基本步法28种,单人动作94个,双人动作183个,代表性节目有《四季花儿开》、《十二月采茶》、《绣荷包》、《闹五更》、《武花灯》《高花灯》等。

苗族团圆鼓舞

“苗族团圆鼓舞”于2012年由古丈县申报入选湖南省第三批省级非物质文化遗产名录。苗族团圆鼓舞流行于古丈县河蓬乡民族传统舞蹈,产生于汉代之前,源于苗族古代祭祀活动。据《古丈坪厅志·民族卷》记载:“刳长木空其中,冒皮其端为鼓。使妇人之美者跳而击之,择男女善歌者,皆衣优伶五彩衣,或披红毡,戴折角巾,剪五色纸两条盘于背,男女左右旋绕而歌,迭相和唱,举手顿足,名曰跳鼓藏。”这是祭祀性的歌舞活动。随着时代变迁,团圆鼓舞从祭祀中分离出来,成为苗族人民喜闻乐见的歌舞表演样式。新中国建立初,古丈县文化馆就着手进行团圆鼓舞的整理工作,并参加州、省民族民间歌舞会演,荣获嘉奖。1980年代,全国开展民舞集成编纂工作,经专家进一步发掘整理,团圆鼓舞选载于《湖南省民族民间舞蹈集成·湘西土家族苗族自治州卷》。

据《古丈民间故事集成》记载:每到农历腊月二十八,苗家人不管外出做工多久,离家多远,都要如期赶回家里过年。这天晚上,大家不约而同地向村口大坪场汇集,场中摆一面大鼓,由一位德高望重的老人频频击鼓,众人围成两道圆圈,男里女外,边跳边舞,不时唱起动人的苗歌,尽情表达亲人团聚的喜悦心情。鼓点铿锵,舞姿翩翩,苗歌悠悠,好一幅团圆过大年的欢乐情景!团圆鼓舞一直要跳到正月十五才结束。团圆鼓舞舞蹈动作有大摆、小摆、细摆三种,另有两种已失传。大摆粗犷,小摆稳健,细摆天真,将苗族人民热爱生活,祈求丰年的愿望表达得淋漓尽致。苗族团圆鼓舞对研究苗族历史、文化、习俗、迁徙等具有重要的价值。

苗族团圆鼓舞流行地域比较小,加上青年人外出打工者较多,故参加演出的人员欠缺。许多老艺人年事已高,有的相继去世,人殁艺亡,能跳团圆鼓舞的人所剩无几,后继乏人,亟待抢救。

日期:2013-12

关闭

关闭  打印

打印